快訊

- 民調估民眾黨流失159.9萬支持者 柯文哲:小草沒解散只是轉型

- 說好不缺電「和平電廠就停機」 台電曝這原因、已回歸供電

- 中研院院士會議7/1登場 新科院士將不再有國籍爭議

- 中正紀念堂儀隊操演調整方案若出爐 政院將儘速討論

- 獲3.6萬份!罷免謝國樑2階段連署達標 公民團體拼4萬份送審

- 高齡者搭機10年多增至2成 航空業者提報檢討國內線票價

- 談分級醫療難 台大院長吳明賢:沒有強制性、不敢得罪下最終犧牲的是醫療

- 難看到模糊!拜川首次辯論觀看人次比上屆少3成

- 35收容人移監、4人帶頭敲碗叫傳遭噴辣椒水 高雄女監回應了

- 日本新潟文化會館、工程途中驚傳爆炸 釀1人心肺停止5人輕重傷

- 寮國將台納入中港澳「一中免簽」但仍須落地簽 外交部強力譴責

- 維持M60A3戰車戰力 陸軍8.36億元採購軍備局戰車砲管

- 提出「中醫理論」救經濟 李強言論疑遭官媒下架

- 【一文看懂】如果拜登退選 民主黨如何選出替換人選?

- 柯建銘會議室門口抽菸被開罰!北市衛生局:首次有明確事證裁罰2000元

- 川普笑拜登表現差:他不是太老而是無能 川粉卻擔心這件事

- 受訪稱「能抵擋家暴是合適對象」遭撻伐 黃山料認「表達欠佳」:我百分百反對

- 張書豪浪漫下跪求婚 歐陽妮妮甜喊「Yes,we do」

- 「妄議」習近平訪歐?吉林大學外籍教授突遭解職

- 中共「秀肌肉」嗆環太軍演? 共機23架5共艦擾台距基隆僅40海浬

【新運具行不行4-4】就怕與行人搶道!台灣環境大不同 基礎設施仍待改善

2024-06-24 08:15 / 作者 洪敏隆

台灣道路缺乏慢車設計,電動滑板車必須與汽機車爭道,導致很多使用者改騎到人行道,擠壓弱勢行人。洪敏隆攝

電動滑板車等微型個人行動器具,當作通勤通學的最後一哩路,日本、韓國行,台灣行嗎?反對民眾最擔心的是「安全」,憂心的不是駕駛人的安全,而是缺乏永續都市交通計畫,在基礎設施不足下,排擠威脅的是更弱勢的行人。交通部運研所在《個人行動器具道路行駛之安全管理方式初探》報告,引用OECD(經濟合作暨發展組織)的國際運輸論壇ITF(nternational Transport Forum)數據,電動滑板車騎士死亡風險為78~100人死亡/10 億旅次,機車騎士的死亡風險132~1164 人死亡/10 億旅次比電動滑板車高,與自行車騎士之死亡風險為平均100人死亡/10 億旅次相比相差不大。在傷害風險方面,ITF指出80%電動滑板車死亡事故由汽車主責所造成。

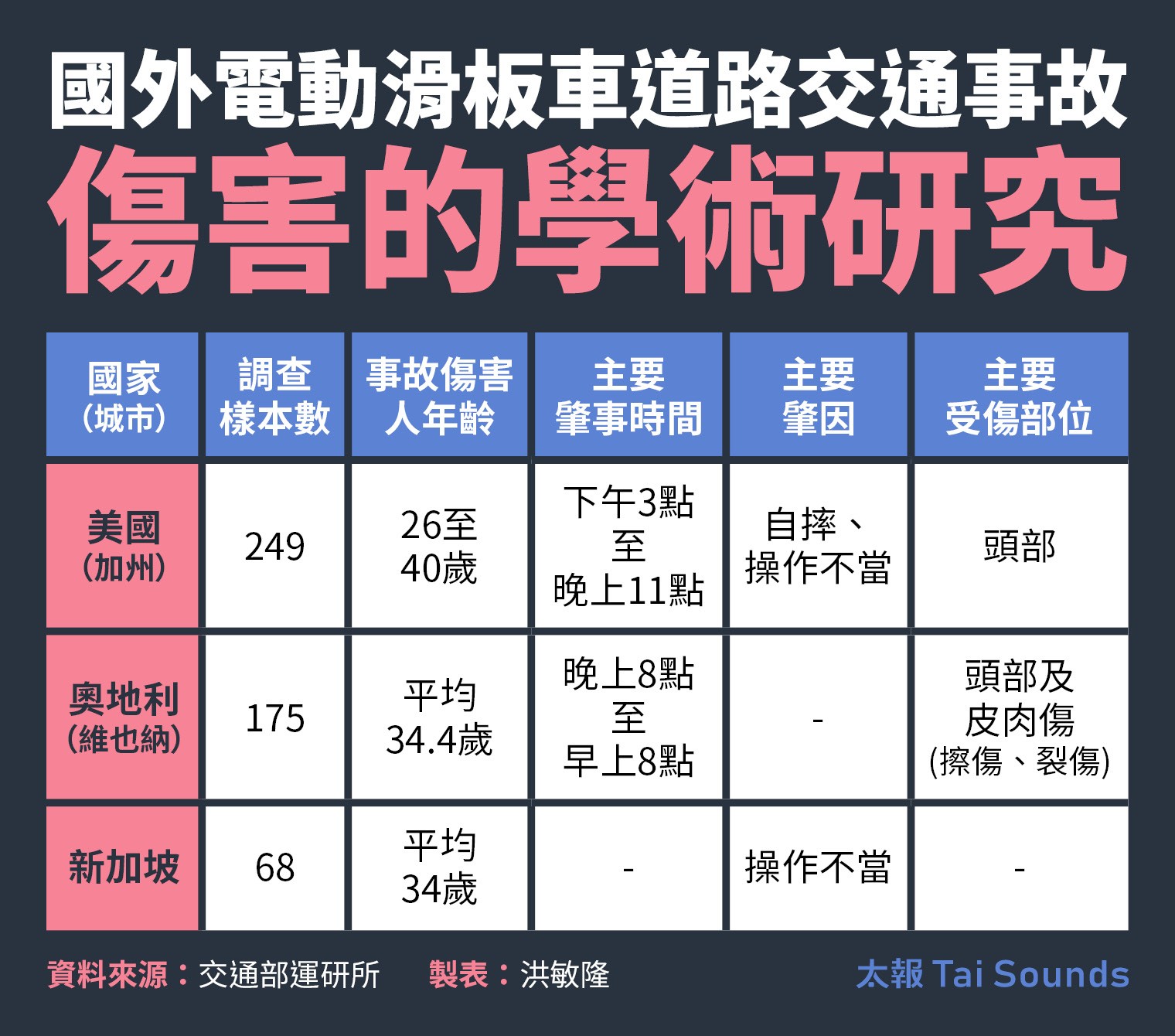

運研所蒐集美、歐、亞洲的電動滑板車道路交通事故傷害的學術研究,電動滑板車事故的肇因主要是自摔、操作不當,主要受傷部位在頭部及皮肉傷。報告建議未來國內要推動電動滑板車等個人行動器具,應評估是否將戴安全帽納入館考量,並作為個人行動器具安全教育訓練的課題。

國外電動滑板車道路交通事故傷害的學術研究

不過,個人行動器具雖然有其優點,可緩解交通壅塞及節能減碳,不只是歐美國家,鄰近的日、韓也都視為大眾運輸「最後一哩路」,但是專家認為台灣最大問題在於基礎設施不足,恐使這些微型運具壓迫行人,造成更多的傷亡事故發生。

靖娟基金會執行長許雅荏指出,台灣基礎設施規劃設計,仍停留在舊法規思惟,將機、慢車放在一起,道路設計是「機慢車道」綁在一起,但是國際所指慢車是時速25公里下,與機車行駛速度不同,導致慢車不敢與機車一起行駛,往人行道行駛,擠壓到更弱勢的行人。

淡江大學運輸管理學系教授羅孝賢認為,日本有足夠的人行空間,基本上開放慢車上人行道是會採分隔方式,用綠籬或欄杆區隔,可是在台灣,人行空間仍有待努力,自行車要騎上人行道是「原則禁止,例外開放」,現況卻是不管有無開放,到處可見不守規定的自行車騎士,未來若再進一步開放更多慢車,恐造成更嚴重的交通安全問題。

韓國的人行空間建置較完善。洪敏隆攝

不只是學者憂心,立法院法制局今年(2024)也指出,台灣有些人行道開放與慢車共道,但部分地方政府陸續引進最高時速達25公里的YouBike2.0E電動輔助自行車(電輔車),威脅行人安全,認為電輔車和微型電動二輪車這類靠電輔動力,速度較快的慢車,不應比照一般自行車上人行道。

這也是台灣當前要開放與電輔車一樣,時速最快達到25公里的電動滑板車等個人行動器具,所面臨最大的挑戰。許雅荏點出台灣問題是「很多先進的交通運具都是民眾可以買的到,政府才來談如何使用」、「淨零的交通運輸政策缺乏前瞻性,沒有看到未來交通趨勢的需求做提早因應規劃」。

台灣缺乏慢車行駛空間,導致慢車常騎到騎樓、人行道。洪敏隆攝

成功大學交通管理學系助理教授鄭祖睿在地球公民基金會的「汽機車大國,公共運輸如何可能?」座談會指出,運具電動化與無碳化不是單純的一個換一個,是整個運具數量、大小、碳排放減少轉型的過程,例如電動自行車、電動滑板車、微電車等等,都是電動運具可能的選擇,相關的時程與策略應該更貼近「現在就可以行動」的方向。

而且在邁向超高齡的人口趨勢,及面對城市塞車、噪音、空污等問題,可以預見愈來愈多人選擇自行車、醫療代步車、電動輪椅、電動滑板車、風火輪、賽格威等作為代步工具,多元慢速運具合法上路的未來趨勢,專家認為台灣為擺脫「行人地獄」開始在各地規畫的人本交通環境,應該納入慢車的友善通行空間規劃。

羅孝賢則呼籲,電動代步工具的限速以及安全配備很重要,但過去政府容易跟著商人腳步走,例如電動自行車就跟一般機車沒兩樣,卻因為立委被遊說,該管的都沒管。未來個人行動器具不論設定速限、照明、方向燈、反光裝置、警示燈、煞車系統、車身尺寸規格等都要明確規範及執行,才能確保其在道路上行駛的安全性。

電動滑板車未來的規格審驗,學者呼籲不要被商人牽著走。洪敏隆攝

推動永續環保的「綠色交通」是政府責任,政府面對這些新運具崛起的趨勢,不只該負責責任積極管理,更要看到可能衍生問題積極解決,交通願景才不會淪於口號。

最新more>

熱門more>

- 曾上《綜藝大熱門》正妹車禍命危、爸媽心碎求集氣 吳宗憲:太令人難過了

- 寵物店老闆輕生 2樓屋主:很遺憾但仍不簽同意書

- MLB》要大谷翔平「別追求完美」 名人堂百勝百救援巨投提建言

- MLB》球僮徒手接強襲球救了嚇傻的大谷與翻譯 道奇主帥都為他鼓掌!

- 知名中醫師遊日「突發心臟病」驟逝 醫界同道心碎:不到40歲

- 5億高中生配偶一審結果出爐 賴生律師曝2關鍵遭重判:支持並警惕不法

- 5億高中生配偶「假結婚」重判1年半!法官轟:為一己私利主導犯案

- 高捷傳攻擊事件?旅客嚇歪 男學生車廂內失控怒吼遭壓制送醫

- 【國營事業也缺工2-2】報名倒數4天!今年招考826名 電機、企管、機械類最缺

- 中職選秀》永田條款首人!35歲高塩將樹穫統一青睞 餅總談考量