快訊

- 走春漫遊好去處!北中南特色商圈「吃喝玩樂」一次看

- 美伊情勢緊張 美股收黑

- 她是六四流亡者之女!劉美賢為美奪下睽違24年女子滑冰金牌

- 川普關稅擋不了逆差擴大 台灣貨品貿易逆差翻倍

- 給伊朗10-15天期限 川普:否則會有壞事發生

- 立陶宛總統:希望在對台與對中關係之間取得平衡

- 尹錫悅遭判無期「最關鍵部分」為何 庭上談笑風生畫面曝

- 「史無前例」英國前王子安德魯被捕 警方說話了

- 阿特曼出席人工智慧峰會 強調全球亟需AI監管

- 大過年縱火還搶劫超商 屏東油漆工涉放火及加重強盜罪遭聲押

- 王金平新春宴 柯志恩、陳其邁、賴瑞隆出席!留下難得合影

- 大阪市獲捐21公斤金塊 指定用於更新老舊自來水管線

- 馬尼拉華人區驚傳分屍案 凶嫌落網自稱台灣籍

- 生日當天被捕!英前王子安德魯牽扯淫魔檔案 涉公職人員行為不當

- 卸任小英去哪裡?山上都是她的「毛朋友」 拔菜也講求快、狠、準

- 尹錫悅遭判無期「能否獲特赦」引關注 支持者激憤悲哭

- 日本雙人花滑「木原運送」超吸睛!木原龍一親揭原因:不希望璃來受傷

- 歐洲五大情報首長:俄羅斯無意在今年內停戰

- 白宮帳號PO文稱Taiwan還放國旗!與中國「平起平坐」列美22大貿易國

- 發動「光之革命」擋下尹錫悅戒嚴 南韓全體國民獲提名諾貝爾和平獎

【立院爭議修法懶人包5-4】總統國情報告 即問即答混淆憲法角色

2024-06-01 08:15 / 作者 蘇聖怡

立院修法通過,要求總統到立院進行國情報告。資料照,陳品佑攝

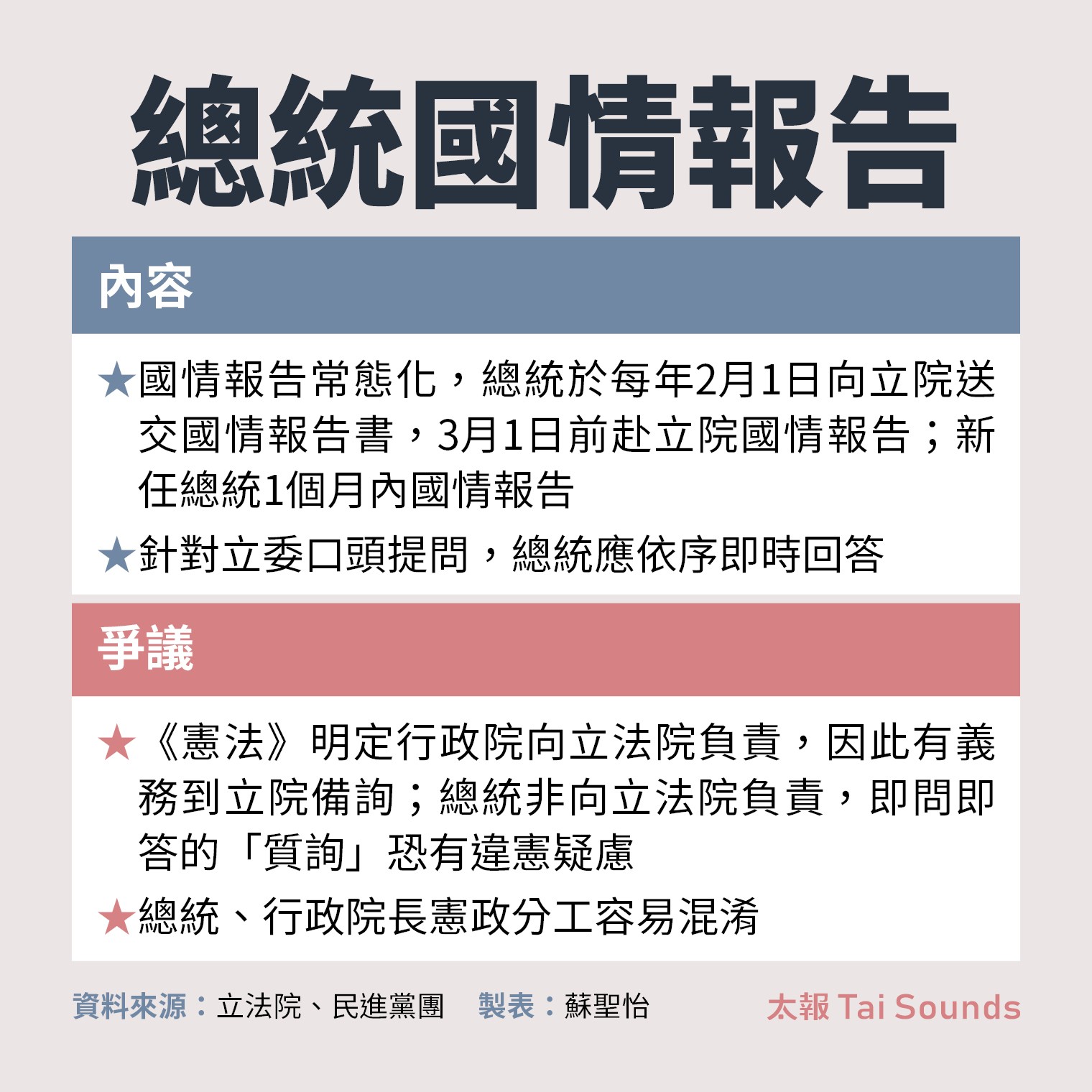

立法院5月28日三讀通過《立法院職權行使法》修正案,將總統國情報告常態化,未來總統每年3月1日前要赴立院進行國情報告,並接受立委提問依序即時回答,新任總統就職後,一個月內就要來立院完成國情報告。根據三讀通過條文,立法院每年集會時邀請總統進行國情報告,總統要於2月1日前向立院送交國情報告書。立委可提出口頭或書面問題,口頭提問時,總統依序即時回答,發言時間、人數、順序等由黨團協商決定;立委的書面問題,總統應於7日內回覆,若事項牽涉過廣者,可再延長5日。

依照《憲法增修條文》第4條規定,「立法院於每年集會時,得聽取總統國情報告」。但翻遍《憲法》,就再無其他總統國情報告的規定。

《憲法》僅規定立院「得」聽取總統國情報告,那麼,國情報告的主動權是在總統?還是立院?就產生政黨各自解讀的爭議。

《憲法》本文,沒有任何針對總統國情報告的規範。直到1994年修憲時,加入「國民大會集會時,得聽取總統國情報告,並檢討國是,提供建言」等文字,國情報告才正式有了法源依據。前總統李登輝據此,曾7次到國民大會進行國情報告,1996年6月21日最後一次國情報告時,做了綜合答覆,給了「統問統答」的立論基礎。

不過,國民大會已於2000年修憲時廢除,將聽取國情報告的權力,轉到立法院,但刪除「並檢討國是,提供建言」。立委能否針對國情報告提出建言或詢答,留下許多疑問空間。

立法院秘書長周萬來過去出版的《立法院職權行使法逐條釋論》書中表示,《憲法增修條文》僅賦予立法院聽取國情報告之權,不得提供建言。他3月21日在立院備詢時指出,參考美、法國情咨文實施經驗,尚未採即時詢答方式,至於我國國情報告模式,尚待立委共識決定。

其中最大爭議是,總統是對全民負責,並不是對立法院負責,對立院負責的是總統任命的行政院長和各部會首長,如果總統國情報告即時回答,是否變成質詢模式,恐混淆閣揆與總統在憲法上的角色。

美國總統早期僅提供書面咨文,從1913年威爾遜總統開始,於每年1月或2月發表國情咨文,由總統決定時間,發表後就離開,國會議員不會提問。

法國總統在2008年前僅能提出書面咨文,後可至國會發表演說,但是否發表國情咨文、日期、字數由總統決定,議員不會提問,總統發表完後離開,國會議員可就此辯論。

總統國情報告

最新more>

熱門more>

- 羅浮宮遭中國導遊詐騙十年損失3.7億 門票重覆使用、每天放行20個旅行團

- 分析:中國對非洲全境宣布零關稅政策 但想倚重的非洲同伴是哪種國家?

- 「今天,我為龍一滑冰!」七年羈絆逆轉勝 「璃龍組」為日本雙人花滑摘首金

- 高市早苗發表春節賀詞 刪除「華僑華人」引解讀

- 谷愛凌在美生長卻代表中國出賽 美副總統范斯說話了

- 「週末都在工地搬磚」苦等12年冬奧終摘銀 他頒獎台上跪拜叩首

- 2026最受矚目「漫改真人版」要來了!《我獨自升級》、《驀然回首》、《海洋奇緣》期待值爆表

- 中國威脅菲律賓「數百萬人恐失業」、譏議員「以為自己是誰」 菲外交部強烈異議

- 送宜蘭超大紅包 !卓榮泰宣布:「宜蘭至羅東鐵路高架化計劃」行政院已同意

- 8台星登央視春晚合唱〈寶島戀歌〉、他牽花蓮小女孩上台!伊能靜喊:中國台灣會感動