快訊

- 台北101跨年煙火主題曝! 棒球奪冠「再一次感動」網讚:太震撼

- 逼藍白表態!先倒閣再解散國會 綠委建議:三法覆議和不信任案一起提

- 曝三法藍綠密商曾有共識、遭傅崐萁推翻 柯建銘轟:朱立倫是「亡國幫之首」

- 賴清德親頒褒揚令 表彰彭添富傳承客家文化、推動台灣民主

- 惡夢還沒結束! 學者示警:世代分配正義3案修法也可能三讀

- 川普要北約軍費提高到GDP的5% 有意繼續軍援烏克蘭

- 4萬人大巨蛋唱跳張惠妹〈三天三夜〉 居民膽戰心驚:吊燈都在晃

- 美軍在紅海上空誤擊落自家戰機 2飛行員彈射逃生獲救

- 地方議員助理費補助增 劉世芳頒布內控機制防詐領

- 女員工護統神挨黑衣人揍「傷得更重」 已完成驗傷與筆錄

- 川普放話「收回巴拿馬運河」!稱通行費太高是敲竹槓

- 立院爭議法案表決大戰...謝龍介被爆台下看「武統視頻」! 林俊憲酸:別說自己台南來的

- 《財劃法》分配台南增幅六都倒數第二 林俊憲槓上謝龍介:搞不清楚狀況葬送台南未來

- 德耶誕市集遭衝撞 阿拉伯嫌犯為精神科醫師「痛恨伊斯蘭」挺極右翼

- 美台商業協會:預期台灣向川普提雄心軍購計畫

- 統神輸了《拳上》還被黑衣男「痛毆」!蹦闆出面道歉:我不會說不關我的事

- 川普兒媳放棄競爭佛州參議員空席 預告「1月有重大宣布」

- 「拳上」賽後爆衝突!統神遭罵賴皮豬又被黑衣男尻頭 鬧到警察都來

- 曾力挺烏克蘭的波蘭民意現轉變 多數人支持烏割地換停戰

- 台南升格後首例!東山東河里「7連霸里長」吳火生遭罷免

【專訪】不是怪咖也不當英雄 蔡智豪棄終生俸護生態20年「顛覆現有常識」

2024-06-15 09:00 / 作者 陳玠婷

臺灣山林復育協會執行長蔡智豪,投入生態研究、保育已經20年。陳玠婷攝

每一天,世界瞬息萬變,政治、娛樂、AI講講都讓人心發熱,那是存放美好未來想像的管道,然而,台灣山林復育協會創辦人兼執行長蔡智豪卻反其道而行,他求穩求緩求精確,放棄軍職退休俸轉向生態研究,最少人為干預幫助台灣淺山找回「擁有在地、獨一無二基因DNA的原始生態森林」,他相信國家發展與生態保護可以找到平衡,而他決定從種一棵樹開始。台灣是寶島可不是隨便說說,國土3.6萬平方公里,小小島上容納268座超過海拔3千公尺的高山百岳,高、中、低海拔山群搭配200多條溪流,經過世代演替,明確區分各地不同,各地再衍生出原生物種,一步步促成獨特且無可取代的生態環境,蔡智豪對此愛到不行,光是一棵剛破土的樹苗都能讓他心生喜悅。

蔡智豪查看樹苗的生長狀況,他對他們的成長進度幾乎瞭若指掌。陳玠婷攝

說及至此,蔡智豪絕不是什麼怪咖,也不想當英雄,他只是人生繞一大圈發現自己到底想要什麼而已。

他分享,小時候在基隆長大,存有很多在大自然探索互動的回憶。15歲那年入伍從軍,原本設定20年退伍,但後期他對生態研究極有興趣,還發現台中大肚山林地被人為破壞超過百年,150種樹種為此消失,後續又因相思樹人造林政策方向錯誤,始終無法回復原始森林的模樣。

而所謂原始森林,不僅涵蓋瀕危植物、常見樹種、原始樹種,動植物在這裡各式各樣透過自然演替存活下來,他們都是森林重要的一環。且原始森林不僅為能維持生物多樣性,也能淨化空氣、調節氣候、水土保持等減輕自然災害,十分重要。

於是,蔡智豪在軍職第17年時決定放棄退休俸,先到靜宜大學生態研究所當助教,5年後又放棄穩定教職,投入環保團體到第一線抗爭,反核運動、反雪山纜車皆有他的身影。又一個5年,他對生態已有一番自己的見解,再加上領悟到環團難以撼動民粹政府的現實,決定自創台灣山林復育協會,直接向民眾推廣「生態島」的理念,透過種植多元樹種,讓大自然修復大自然,重回原始林樣貌。

20世紀初,有一批科學家開始深入研究物種調查,奠定現代生物研究基礎,既經百年,1990年代世界生態環保意識開始擴及到全民生活,台灣也不例外,減碳、碳排放、種樹、生態、動物保護是人人信手捻來的常見詞。

蔡智豪選擇種樹作為復育多元生態出發點,其實經過大量科學研究和縝密計畫。

他說,生物仰賴養分存活,而太陽照射使植物生成養分,提供其他動植物生存,然後一步步建立食物鏈,再擴大發展成生態圈,所以說,如果一個樹種消失了,有可能會導致一條食物鏈消失,改變整個生態圈,所以多元樹種有其存在必要性,而且,種類多元比數量更重要,「同樣2萬棵樹苗,150種比只有5種重要許多。」

不過,種樹也不是隨便取一種樹苗種下去就好。

根據蔡智豪研究,台灣22個縣市的地貌皆不同,北部大屯山、綠島蘭嶼是火山岩,高雄壽山與屏東墾丁是珊瑚礁,再加上氣候、當地原生物種、溼度等因子相互影響之下,即便同一樹種在不同地區,會發展出獨特的DNA排序,無可取代,「舉例來說,在復育山林的概念下,台中的樹不能到高雄種,否則如果這麼做,不僅沒有幫上忙,反而對當地演化是個大災難,我們要理解這是『山山不同,地地互異』的概念。」

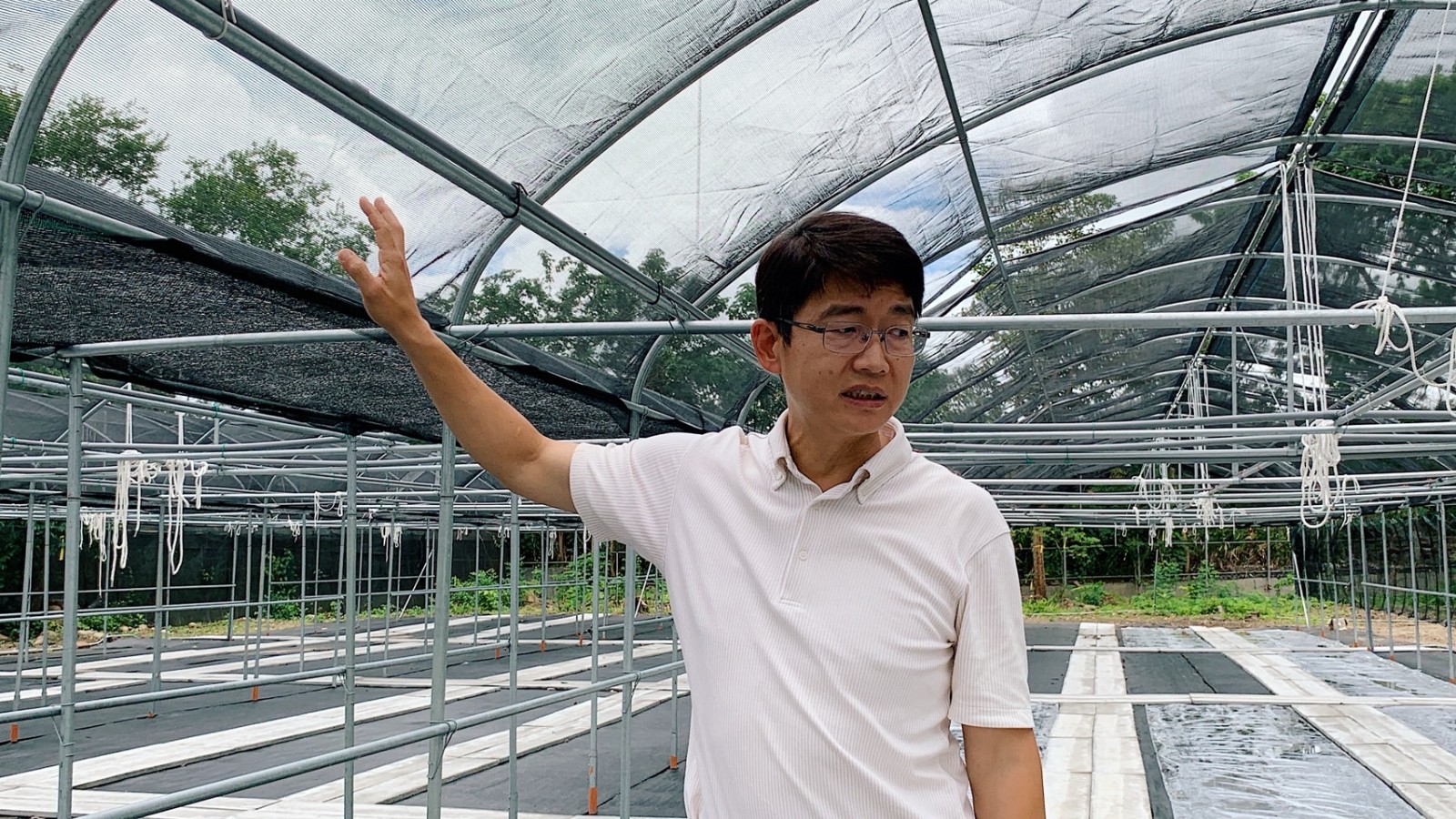

園區裡新架的的遮陽棚,可以拉開關起調整陽光,給予植物適切需求。灑水系統也別於傳統,橫架在空中直接做在棚內,才能把水量灑的均勻。陳玠婷攝

他研究過,同一個復育林地,需要150種環境梯度才能構成豐富生態,其中包括光、水、養分,每一種因子都要有不同層次,如此一來,才能讓不同樹種物種被照顧到,生態才得以順利形成。

然而,為了實現因地制宜的目標,台灣山林復育協會制定一套繁雜的作業程序,辛苦程度不是外界能想像。

首先,需要實際分析當地生態、爬梳文獻,包括原生種樹木的母樹調查,確認植群樣態,才能規劃要種什麼樹苗、種在哪裡、數量比例如何等等,盡可能以在地潛在森林為藍圖。

接下來,開始採集種子、培育樹苗、建立試驗區,繼續累積調整資料,好不容易等到實際種植,還要做長期監測才能放心。

整理種子是一件瑣碎漫長的事,需要耐心。陳玠婷攝

他透露,整個過程中最擔心採集不到種子,最關鍵的步驟則是育苗,他算過,一棵種子長到樹苗起碼需要2.5年才能起來,整個復育流程可以拉到10年以上,其他所需的就是耐心,不能急。

蔡智豪也感嘆,台灣有種樹減碳的概念,投入育苗資源的人並不多,因為育苗概念尚未普及,期待這方面能被看見。他也說,協會預估每年營運經費約1千萬元,若以最基本的育苗成本來說,每年大約需要200萬元左右,而他不期待完全依靠同一企業單位挹注,因為大家一起投入會更有意義,同時也可減少依靠單一單位風險,「我覺得,這200萬很有意義,除了育苗之外,也能為社會孕育環境人才。」

他說明,就台灣現行公部門體制,標到公有苗圃的園藝商,以及臨時約聘的清潔人力、外籍移工,大多都缺乏教育訓練,而且基礎設施不足,遮光、給水都是最陽春、最土法煉鋼的方法,根本無法細緻照顧植物,「畢竟一年一聘穩定性太低了,今年標到案子,明年就不一定了,這樣大家願意投入成本的意願不高。」在這樣情況下,根本無法期待公有苗圃育苗能因地制宜的培育樹苗。

另外,同樣缺乏教育訓練的狀態下,外包的採種人也很值得關注,「假使說,公部門要求採種人要採1公升、2公升那麼多種子,那他們要怎麼達標?可能直接砍樹或砍樹枝,如果剛好是瀕危的樹,那反而是危害。」於是,協會現在就像中央工廠,會因應不同地方所需採種育苗,在分發到不同區域去種植。

他也說,經過多年努力,台中市政府會來協會領苗回去種,教育志工、企業、承包商。

台灣山林復育協會自2016年成立,這8年來,陸續有民間、企業團體參與台中大肚山、台中都會公園、霧峰桐林山區、鰲峰山復育區、龍目井復育區等地區實行復育計畫,有的協助育苗,有人協助種植,不過,無論角色為何,蔡智豪都堅持「把人為干擾降到最低」。

他表示,一個地方如果生態被破壞,在一定範圍內,人類可以不要介入,讓生態系自己發展修復方法,尊重物競天擇的法則,讓生態自由演替長成自己的樣子,「人為過度介入會影響林地演替的速度。」

台灣山林復育協會很重要的目標便是因地適宜育苗,此為新店和美山的降真香,將來有天它將回到和美山落地深耕。陳玠婷攝

根據協會調查統計,台灣森林自我修復力其實很強,如果遭到破壞,平均等待60年就可恢復,可是種錯樹會影響周圍生態,野生樹種們會因錯樹佔據空間、陽光、養分無法成長,林地需要等到錯樹自然淘汰後才有機會重新來過,所需時間成本,從數年到上百年都有可能,「這也就是為什麼現在政府關心外來種壓縮到本土物種生存的緣故。」

值得注意的是,協會提出「生態樹島」概念,其中一原因是觀察到都會區、校園等地方竟有8成植物屬於外來種,因此生態樹島想在這些地方育出「5千棵、150種樹種」的小森林,一方面增加森林覆蓋率,一方面也想等待外來種植物自然死亡後,讓原生種有存活的機會。

蔡智豪說,保守估計,若1棵樹1年能有2萬棵種子,那麼5千棵樹就有1一棵種子能溢散,「即便只有1%的發芽率,那1年也有1萬棵小樹!當然,不是每一棵樹都能順利長大,但如果能持續做,總有一天數量會拉到臨界點,過了臨界點,那整個復育速度會提升起來。」

他舉陽明山成功例子解釋。

清朝時期,漢人移墾進駐陽明山,發展藍靛業、水稻、畜牧、木炭,後續日治時期種茶、發展觀光與溫泉業,大量消耗自然資源,直到1985年推行國家公園計畫,開始嚴格限制上述商業活動,減少人為干擾。

陽明山冷水坑通往擎天崗步道。陳玠婷攝

令人驚喜的是,由於陽明山溪谷因為地形緣故沒有被開發,這裡原生植物總佔整個陽明山1%,「但就是這1%,用20年的時間讓陽明山變成成熟林。」

蔡智豪解釋,當1%的種子溢散出去,假設1%變5%,這5%樹木的種子又溢散,帶動自然演替速度愈來愈快,森林的力量也會愈來愈大,「假使說一棵樹10年還不能結成種子,那我們就繼續等他,再用200年等生態建立起來。」因此,一旦投入很需要時間等待與世代傳承守護。

針對社會對種樹減碳的期待,蔡智豪有不同看法。他說明,碳權是個數學題,根據統計,2020年台灣每人每年共排放10.71公噸,也就是說,每個人都需要5公頃森林才有辦法平衡,遠遠超乎現有森林可負荷的程度,因此人們期待靠種樹減碳是不夠的。

「這10幾公噸當中,除卻產業排放,大約有6公噸是個人食衣住行產生的,飲食就佔了4公噸,其中3公噸是肉!」所以想要有效減碳,少吃一塊肉確實是個有效方法,他說,「不是鼓勵人完全不吃肉,而是減量,譬如說從一整塊的肉,改吃肉絲,也可以使用料理方法讓蔬食更好吃,達到享受美食的目的。」

至於台灣什麼區域有復育森林需求?蔡智豪表示,他以恢復國土30%森林覆蓋率為目標,與聯合國後續提出來的數據不謀而合,因此,從他觀察,全台每縣市都有需求,差別在嚴重程度不同、資源多寡。

舉例來說,協會所在地在台中,這8年來在大肚山、台中都會公園等地方皆有成效,譬如萬海慈善基金會於近年啟動在台灣種60萬棵樹,其中1萬棵就落在台中都會公園,台灣石楠、台灣紅豆樹等,預計每年固碳量達120噸,推動有成。

然而,他認為台灣西部城市台南與高雄最需努力,「台南狀況是台灣最早發展的城市,破壞最大,現在海拔500公尺以下沒有完整森林,生態岌岌可危。」

而高雄也不遑多讓,珍貴的珊瑚礁地形北至岡山,南至林園,因為開發濫墾森林也呈破碎樣態,復育需求量大,資源卻很稀少,令他很擔憂,「壽山是國軍管制區,才得以保存下來。」

蔡智豪深有感觸地說,這塊島芸芸眾生都是我們的家人,人的生命有限,但樹百年後還在,如果可以用有限生命促成永恆,那眾生都能更好,他很想將協會山林復育、恢復棲地生態的概念傳遞給社會,很希望大家能理解,一起努力保護珍貴資源。他也將自己比喻是株木麻黃,總是站在第一線守護環境,等待後方成熟有力時功成身退,期待那一天到來。

學歷:靜宜大學生態學研究所碩士

現職:臺灣山林復育協會創辦人暨執行長

經歷:國軍清泉崗士官長

靜宜大學助理教授

台灣生態學會秘書長

更多太報報導

- 【專訪】台灣阿嬤20年寫上萬封信陪紐約監獄青年 導演李靖惠拍《愛子歸來》讓愛飛躍獄牆

- 【焦點人物】寫8字讓家裡希望破滅 藝術家陳武鎮畫白恐記憶,見者都流淚

- 【專訪】深入萬華3年拍電影 《環南時候》李鼎為「口是心非」流淚

- 【專訪】如果敵人語言是謀生工具 台灣發展學家林汝羽教流亡藏人中文

- 【告別7年抗爭2-2】巴奈半生流浪找回認同 凱道露宿體認現實

- 【告別7年抗爭2-1】想當蔡英文眼中一粒沙的巴奈 520也要「卸任」了

- 【焦點人物】Google等17年終於等到他 台灣首位千萬訂閱YouTuber奇軒「成功是別人的加冕」

- 【專訪】試圖理解不安定的靈魂 《尋找湯德章》導演黃銘正、連楨惠找到答案

- 【專訪】42歲退休當志工上癮 陳楠修奔走台南說百年動人故事

最新more>

熱門more>

- 台達電員工墜樓亡!疑「被80」對話流出 清大副校長不捨:為養家棄學

- 「工典甜點」老闆夫妻雙亡!死因出爐

- 同仁父親過世竟回「趕快燒一燒」!人事總處「霸凌女王」遭記2大過免職

- 中山美穗驟逝留下龐大遺產曝光 獨子「10年未見」仍有繼承權

- 「工典甜點」老闆夫妻身亡!友人爆「被2大打擊壓垮」:熬夜做蛋糕進醫院

- 台達電內湖總部驚傳員工墜樓!台達電:協助家屬處理善後、啟動內部調查

- 炙燒全猴、吃垃圾的象、滅門黑猩猩 攝影獎中令人痛心畫面

- 逾30萬人受惠!癌症、骨鬆等多項藥物最快明年2月起納健保 藥費估省百萬元

- 「鬼貓」空中打鬧獲攝影大獎 他為這瞬間零下25°C苦蹲6小時

- 全聯倉儲地下室鋪滿PS板曝光 9死8傷!今現場火調結果出爐