快訊

- 中國春運創單日新高!年初四人員流動量近3.53億人次

- 膜拜「克萊博國王」!挪威男子越野滑雪好手奪第6金 破冬奧單屆紀錄

- 曾出童書幫兒子克服喪父之痛 美國婦人被控正是殺夫兇手

- 初六收假日19處「魔王路段」 西部北上中午前要出發

- 光電板廠志超重訊!董座徐正民逝世 享壽72歲

- 社群瘋傳「老高與小茉」在機場遭扣留 吞18.9億天價罰單

- 五楊高架驚天跳下 35歲小黃乘客暴怒令停車!翻圍籬墜地

- 安德魯王子被捕!英國王位繼承順位考慮將他移除

- 港府提宏福苑收購方案、經費估68億港幣 7大樓「不會重建」

- 南韓「旅遊業大戶」不再是中國人? 台灣遊客成長速度居冠、韓網喊歡迎

- 當年是他提名的!最高院2大法官支持判決 川普大罵「羞恥」

- 起底醫美負責人「慘遭黑道吞千萬」 開工中4槍!倒地濺血第一現場曝光

- 機場湧人潮 空軍出動4架次C-130運輸機疏運金門旅客

- WBC》孫易磊飆速155公里!台灣隊6投手賞9K 與培證英雄握手言和

- 關稅違憲免驚 王定宇指台灣提前佈局「台積電早已領先卡位」

- 重製遊戲大師成絕響!Sony宣布3月關閉Bluepoint工作室 70名員工恐遭裁

- 美最高法院判川普關稅違法 共和黨憂恐衝擊期中選舉

- 曾推出「水晶肥皂」家喻戶曉! 南僑會長陳飛龍日前辭世 享耆壽90歲

- 扯!愛車烏來拋錨拖吊新店「不到10公里」 被開價10萬元

- 美最高院川普關稅判決震撼全球 日官員:美日合作不受影響

【當時,我在現場(下)】顧洗衣工染疫 和平護理長鄭鈺郿:年輕時憨膽嘸驚

2023-04-29 07:40 / 作者 陳玠婷

現任和平醫院護理長鄭鈺郿,當時就是因照顧劉姓洗衣工而染疫。陳品佑攝

2002年11月,中國廣東省佛山出現非典性肺炎(SARS),隔年3月14日,台灣出現第1個境外移入病例,病毒就此散播開來。4月22日,台北市立和平醫院爆發院內感染,24日緊急封院,當時全院約有1300名醫護人員、病患、家屬、看護及工作人員被封在裡面,院裡院外皆人心惶惶。直到14天後政府才決定解封,將確診病患轉出,總計SARS造成和平醫院57名員工感染、7人死亡,97名病人與家屬等染疫、24人死亡。

在SARS疫情20周年之際,《太報》採訪時任和平醫院胸腔內科醫師何松融,封院期間他在B棟8樓照顧確診病患與疑似病例,以及目前仍在院內任職的護理師鄭鈺郿,當時因照顧劉姓洗衣工等病患而染疫。

在封院期間看到同仁染疫身亡,又感受到幾乎被政府與醫院高層拋棄,再加上防疫資源短缺、資訊不透明,但仍強壓恐懼面對病人,這是當時第一線醫護境遇縮影,也是他們巨大難以言說的傷痛。講到最後,何松融不禁哽咽,畢竟20年來第一線醫護們多保持緘默,不想被冠上「抗煞英雄」的稱號,因為,這是他們不可承受之重。

「感染SARS後,我和書記在同一個病房,結果,我活下來了,他沒有。後來我回醫院上班,遇到書記的爸爸,他看著我說,2個人同天轉院卻不同命……」

我從學校畢業後就到和平醫院服務,在內科臨床擔任護理師,那時年輕,上小夜班,滿床的話我就得負責其中20床病人,很忙,但也熬得過。

SARS爆發那年,我23歲,還是憨膽憨膽的時候。我記得,封院前幾天,感染科與神經內科的病人,有10多個在發燒,我覺得很怪,照理來說,幾個差不多可以出院的病人狀況應該很穩定,怎麼又發燒呢?我去問醫師,他回答我「正常」,所以當時我也沒有繼續多想。

SARS封院期間,和平醫院的醫護人員精神壓力很大。翻攝北市聯醫工會臉書

劉姓洗衣工是我的病人,他是一名小兒麻痺的病患,截肢,原本的生活就很辛苦。我記得17、18日那兩天,他發高燒又水瀉,被診斷是「感染性腸炎」,拉肚子拉到整個背都是,次數頻繁,到後來整個人脫力,無法下床,靠我幫他清理,他是真的可憐,整個住院過程都沒有家人來探望照顧,一切都是簡便的,連衛生紙都沒有,只好用我的。

隔沒兩天,我發燒了,去診所看診,醫師說是扁桃腺發炎,我當時沒多想,醫院人力緊缺,沒辦法說休假就休,休的話,病人怎麼辦?所以我照常上班,聽同事說另一名大夜班的護理師也發燒了,算一算,當時科內護理師15人左右,就有8人發燒,沒多久,我們一群人被抓去照X光,全都不知道發生什麼事。

鄭鈺郿回憶事發當時,狀況一片混亂。陳品佑攝

21日那天,我因扁桃腺發炎被收住院,住在一般病房中,隔壁床是學姊,她也發燒,被診斷是尿道炎引起的。23日,封院前一天,我出現咳嗽、喘、拉肚子等症狀,被送到B棟8樓的肺結核隔離病房觀察,到這裡為止,我都還不覺得怕。24日開始封院,我得知消息後也只是愣一下而已,感受並不深,畢竟病房內的對外窗戶位置很高,我看不到院外混亂狀況,醫生與護理師也很忙,我只能努力應付自己不舒服的狀況,有力氣時照顧同房的書記楊淑媜。

那幾天,同事們只有隔離衣,第3天才有防護衣穿,忙到腳不著地幾乎一整天都沒有脫,她們說,真的好累,外面都沒有人來支援。

我心疼大家的處境,但我們心裡都很清楚,那時混亂狀況抱怨什麼都沒有用,我能為她們做的,頂多自告奮勇為自己打免疫球蛋白和抗病毒藥,減少她們的負擔,偶爾為她們加油打氣而已。

27日那天,我們被宣布是SARS病患,可以轉院,但醫師這時面臨一個抉擇,如果我跟書記兩個人只能轉一個,要轉誰?我記得,醫師當時很為難看著我,不知道要怎麼對我開口,我其實都知道,書記的狀況可能需要插管了,我的狀況比她好,除了很喘之外,其他症狀都緩解許多,所以讓書記先轉真的沒問題,只是我從沒想過,我們的人生居然會遇到生死選擇題,而且每個決定都可能會影響到他人的生命,那處境真的好艱難。

和平封院期間,大批媒體守在門口,關注院內的一舉一動。翻攝自行政院網站

後來,書記在28日凌晨轉到台大醫院插管,我在同天傍晚轉到新光醫院,從此以後再也沒有機會見面。轉院那天,我穿白色病人服,被要求什麼東西都不能帶,邊喘邊走出隔離房,外面幾乎是淨空的,只有個人穿防護衣跟在我背後,舉凡我經過、碰過的地方,他就噴漂白水,後來我搭電梯到1樓,外面都是媒體,我在一陣閃光燈下,從通道門口上救護車。那時,我心裡只有「得救了」的念頭。

SARS期間,新光醫院收了4個染疫病人,包括台灣最先發病的曹女士,我、我媽媽,以及和平醫院的督導。我的主治醫師是感染科的主任,他的態度是積極的,每天都會追緊國際疫情進度,平均一天內進病房2到3次,做治療也做預防,並貼心為我更新媽媽和督導的病況,好讓我們都能安心,光憑這些,我真的很感激他。

我在想,媽媽是因為來和平普通病房照顧我那幾天,才染疫的。她回家很快就發燒被送到署立醫院治療,後來因為她住得不舒服,我嘗試聯繫她的醫師,很幸運地獲得協助,我媽媽也轉院到新光就診。我們在一起,總是比較安心。

在新光那一個月,我的狀況反反覆覆,醫師告訴我,劉姓洗衣工這波病毒,幾乎都會經歷2到3次高峰。我有一度血氧很低,手指和嘴唇發紫,整個人喘到累,肺浸潤嚴重,醫師考慮要幫我插管,我想也沒有想,直接反抗說不要,現在想想,那時的我,好像是個瘋子,為了不想經歷插管的痛苦,賭上呼吸衰竭的可能……如果真走到那一步,那我可能救不回來了。

再後來,我咳到氣胸,皮下氣腫,那時醫師還笑笑寬慰我「這下不用插管了」,並請來外科醫師在我的左右肩上各打一個洞,每天讓護理師按摩排氣。

鄭鈺郿隔離期間常看《蘋果日報》打發時間。圖為《蘋果日報》創刊號。翻攝張哲生臉書

有人問我,經歷和平封院,在新光隔離1個月,都是怎麼度過的?現實是,負壓隔離病房內有24小時監視器,很不自在,而且無論我做什麼都是又喘、心跳又快,光是下床上廁所,來回就得超過半小時,真的顧不上外面太多事。在和平時,同事偷渡收音機給我和書記打發時間,在新光,可以看電視和《蘋果日報》,那時《蘋果》剛出刊啊,我每天翻翻都能打發很多時間。

只是,我盡可能避免收太多疫情訊息,怕看到什麼內容,心裡無法承受,唯一期待只有朋友答應要帶鼎泰豐小籠包來看我,那真是我在染疫時期,鮮少開心輕鬆的時刻。

5/28,我出院返家隔離14天,躺太久肌肉流失,下床走路很吃力,必須復健。6月,我報名游泳,重新訓練心肺功能,我不敢說肺纖維化可以「逆轉」,但游泳確實讓我的心肺問題相對沒有那麼嚴重。

和平醫院因SARS封院期間,鄭鈺郿是當時的護理師。廖瑞祥攝

爾後,我回和平醫院上班,一樣回到B8照顧SARS病人,聽同事分享的封院歷程,我才知道外面發生這麼多事,驚呼連連,想著有些事不如不知道,這樣才不會那麼難受。

有一天,我在醫院批價櫃檯碰到書記的爸爸,他在那裡工作,他看著我說,書記和我同天轉出,但命卻大不相同,我聽了真的很捨不得。往後幾年,我們一群護理師會相約到忠烈祠看看護理長陳靜秋,捨不得她這麼年輕就走了。

大約是回醫院工作1年後某天,我在跑急救時,發現自己推不動病人,觀察一陣子,走路卡卡,腿痠痛地厲害,讓我很在意,所以回新光例行複診時向醫師提起這件事,他立刻告訴我,國際有不少SARS病人在感染期間因接受高劑量的膽固醇導致骨壞死,因此他立即幫我安排檢查、掛下午的骨科門診,結果確定真的是輕度骨壞死。對於這個結果,我當下只有愣一下,問醫師「所以會怎樣?」,他回答我,等用到不能用,再換人工關節吧。

我是染疫後4年先換右邊髖關節、再3年換左邊,當時骨頭疼痛的程度已經嚴重影響生活品質,靠止痛藥和高壓氧治療不是辦法,而且,我當時剛結婚想懷孕,若順利的話我勢必得面對負重及安胎的問題。做這個決定不只是為了我自己,其實,自從染疫後,聽過不少SARS病患被歧視的訊息,像病友會的朋友就說,聽過有人說染疫的女生會生出水腦兒,或者生不出小孩,我聽了實在很生氣,所以我選擇先到林口長庚動手術,想用這種方式破除歧視。現在除了小心不要摔倒,天氣變化難免有些痠痛之外,生活已經如常。

這20年過得很快,SARS帶走護理長、書記和其他人的生命,當初有革命情感的同事們如今也各奔東西,而我因為骨頭關係早已離開臨床工作很久了,現在正在做社區護理相關工作以及教護校學生。

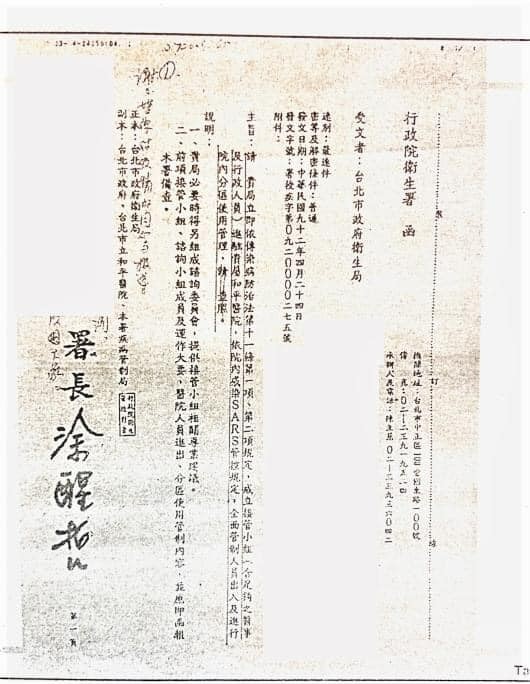

SARS和平醫院封院決策,中央下令公文要求北市配合。翻攝醫師蘇偉碩臉書

今年,B棟重新整建,整個8樓已經不一樣了,我覺得這樣也好,我們都可以重新開始。恰巧的是,市長蔣萬安23日包場請我們看電影《疫起》,裡面很多情節勾起很多回憶,有同事默默說:「我們不是要來道別的嗎?」那時我深刻感覺大家無法輕易放下當時所受的傷,這麼多年來鮮少提起,是因為大家各自用不同方式去懷念。

封院20週年那一天,我到康寧護校教書,向學生提起SARS,他們一臉茫然對我說他們才18歲。唉是啊,那時他們都還沒出生呢。那天下午,我經過松山機場,臨時決定下車去看飛機,我獨自一人看著飛機起落,心裡想著要去旅遊,還有,或許一年一年地過,會慢慢淡忘當時一切吧。

年齡:43歲

現職:台北市聯合醫院和平院區特色發展中心護理長

經歷:台北市聯合醫院和平院區內科護理師

最新more>

熱門more>

- 社群瘋傳「老高與小茉」在機場遭扣留 吞18.9億天價罰單

- 6萬人瘋抓寶!奇美博物館上演首創「超級之夜」 造型皮卡丘、異色蒂安希都來了

- 南韓青年變「極右怪物」?厭女、仇中、政治迷因玩上癮 真相是…

- 「森林鬼魅」寶寶露臉 蹦跳高手從6樓高躍下也沒事

- 五楊高架驚天跳下 35歲小黃乘客暴怒令停車!翻圍籬墜地

- 把王淨「套牢」?曹佑寧曬戒指圖引熱議 經紀人都說了

- 美法院打臉川普關稅!南韓更焦慮? 投資綁死、退款困難、恐接更高稅率…

- 北投泡溫泉兼吃美食 北投市場黑金滷肉飯、放山雞料理獲推薦

- 9歲童溺斃鯉魚潭!業者涉過失致死5萬元交保 檢追查有無快艇「惡意造浪」

- 扯!愛車烏來拋錨拖吊新店「不到10公里」 被開價10萬元