快訊

- 博恩脫口秀改「有趣的演講」拒繳「娛樂稅」26萬 薩泰爾打行政訴訟輸了

- 涉利用村民抗爭勒索綠能廠商 麥寮前鄉長蔡長昆「家中搜出270萬」收押禁見

- 北韓又對南韓進行「糞氣球」攻勢 仁川機場一度停運

- 打擊綠能貪瀆不法 雲檢收押前鄉長、北檢約談前立委助理

- 駐美代表處採購為何是密件?外交部:憂公開遭中國打壓

- 「國會職權修法」釋憲、緊急處分正式分案!憲法法庭最快下周裁定

- 96.4萬股民領紅包! 00940首次配息每股配0.05元 年化配息率6%

- 肯亞國會暴動遭開槍鎮壓 死亡人數攀升至23人

- 同意!PLG突發公告願與T1合併 朝新球季年底開打目標

- 駐美代表處爭議連環爆!自肥之外又爆霸凌 外交部:未獲申訴

- 長榮航空增持3子公司股權 斥資不超過30億元

- 中國央視:共軍在南海撈走美軍的水下探測器

- 中國國台辦指控 美方鼓譟把台海化為共軍地獄「傳遞危險的訊號」

- 預立醫療照護諮商費太高 健保署拍板7月起擴大給付「4類病患」

- 失業父為省車費 帶8歲女「台中走回南投」中途累癱!暖警伸援手

- 維基解密創辦人亞桑傑回到澳洲 獲得熱烈歡迎

- Fed鷹派抬頭+外資賣超 新台幣大貶1.1角、收32.554元

- AI、永續登兩大投資關鍵字 安聯點出能源效率四面向風險

- 籌建無人機戰力「兩路並進」 顧立雄:持續與美印太司令部交流

- 00940開獎!首發股息0.05元,年化配息近6% 網友酸「改名奈米息」

【綠電躉購肥了誰5-3】綠電躉購制度該怎麼退場?學者力薦電業自由化三關鍵

2023-09-18 07:10 / 作者 吳馥馨

台北市政府「能源之丘」福德坑環保復育園區太陽光電系統。廖瑞祥攝

王京明又說,台灣缺乏綠電自由交易市場,政府又不設計市場,小老百姓哪有這麼多錢去投資這些平台。以致於貌似單純的綠電躉購制度,一直存在。

於是,綠電開商樂得持續藉由「保價收購制度」做著穩賺不賠的生意;部分建置成本高、無法出場的綠電持續留在躉購制度內由全體用電戶一起均攤成本;中小企業因缺乏競爭優勢,持續買不到便宜綠電。

王京明表示,台灣目前的綠電自由化只做半套,是透過企業與發電業簽署購售電合約(CPPA),還要透過台電進行代輸、轉供,交易成本太高,才會推不動。

至於綠電躉購制度,則是將綠電通通賣給台電,又保證有利潤,才會變成人人都在吸台電的奶水。除非,外界的收購價格超過台電的躉購價格,才會有誘因跳出躉購制度。

王京明舉例,目前台灣綠電大用戶所簽的購售電合約(CPPA),一分合約內文超過100頁,靠專業的法務人員釐清一堆責任義務,不可抗力因素等法律問題。一般老百姓怎有能力去搞定這些合約?

歐盟國家則是透過「電能交易平台」制度,將綠電、灰電混在一起,形成「電力現貨市場」,消費者直接在平台上購電。

有了「電能交易平台」,中小企業就不用擔心買了許多綠電但卻用不掉,大用戶也不會發生透過合約買的綠電不夠用,這些問題都可以透過現貨交易輕易解決。至於「灰電」、「綠電」也不用分開賣,反正最終都是透過電網傳輸,只要註記清楚多少比重是「綠電」即可。

王京明形容,沒有「電能交易平台」,有綠電需求者想要買綠電,就像翻「電話黃頁薄」一家一家找,競爭也很隱晦,不是透明的價格交易制度。

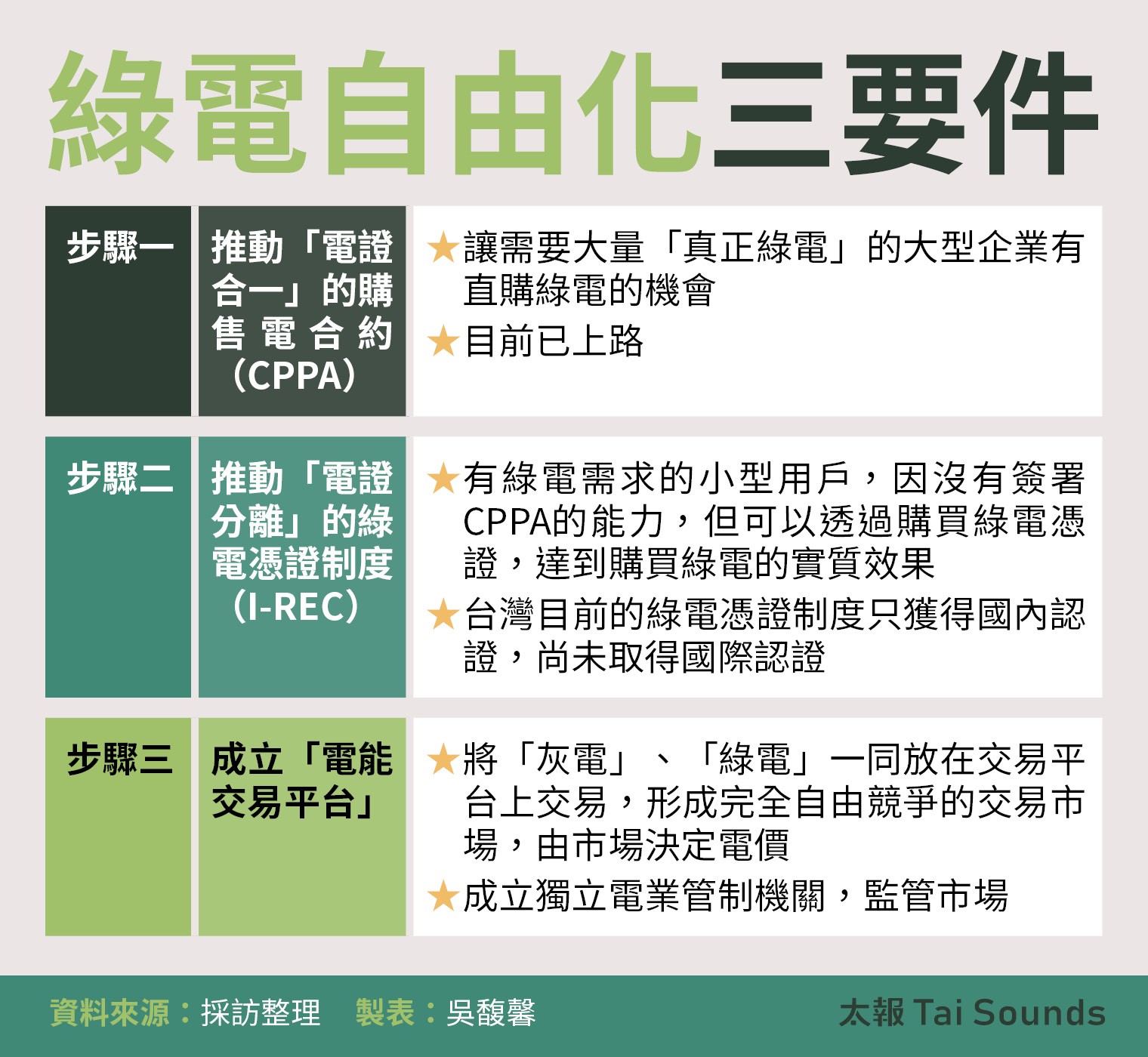

王京明表示,若台灣要真正摒棄不夠透明的綠電市場,有三大關鍵要先完備。首先,要推動「電、證(綠電憑證)合一」的購售電合約(CPPA),讓需要大量「真正綠電」的大型電子業、高耗能產業,有直購綠電的機會。

他坦言,關於CPPA制度,台灣綠能市場已在踐行。王京明說,這從離岸風電區域開發3-1期,不少業者都0元起標,代表離岸風電開發商已不在乎低價搶標,關鍵是先取得風場的開發權,之後再與有大宗綠電需求的企業議價出售即可。

第二,推動「電、證分離」的「綠電憑證」I-REC(International Renewable Energy Certification)制度。

王京明形容,I-REC就是憑證交易市場,就像買一罐「綠色的油漆」,把灰電一擦,就變成綠電,交易的是「電的價值」與「綠的價值」。這對綠電用戶,尤其是中小企業、批發零售業,或家庭用戶,這些小型用戶因沒有能力簽署CPPA,進而購買綠電,但透過購買綠電憑證,就能達到購買綠電的實質效果。

事實上,台灣目前已有經濟部標準局的國家再生能源憑證中心(T-REC),但T-REC只有國內認證,還沒形成綠電憑證交易市場。

王京明說,只要透過具有公信力的會計認證機制,證實消費者買到的綠電憑證都是真正的綠電,且讓認證制度國際化,循此機制買到的綠電憑證,其減碳效果就如同直接簽署購售電合約(CPPA)購買綠電。

第三,是建立「電能交易平台」,而且綠電、灰電一同交易。王京明說,不論是再生能源發電還是化石燃料發電,都一定要自由化,尤其「灰電」也要自由化,讓綠電、灰電一同交易,形成完全競爭的自由電力市場,不能一個電能兩種市場。

綠電自由化三要件

然而,各界也擔心,透過「電能交易平台」,會否讓綠電價格被進一步炒高?對此,王京明斬釘截鐵的說:「不會」。自由交易市場上,只有供給有限,價格才會被炒高,相信一般消費者或許愛地球,但更愛口袋,有綠電需求者才會去買綠電。

此外,價格炒高也是一種「訊號」,價格高才有人一窩蜂搶進,也才有建置綠電的積極性;如今是限制進入者的資格,才會有烏煙瘴氣的事件發生。

王京明也不認為台電公司會因電業自由化而被打趴,只是化整為零,拆分更多發電公司、售電公司。

王京明說,只要以上三步驟打通,台灣電力就能真正自由化,台灣電力市場走上正軌,也符合2050淨零排放的全球趨勢。

不過,翻開台電財報,儘管為了反映國際燃料上漲的發電成本壓力,今年(2023)4月1日起平均電價已漲11%,但今年1-7月仍虧損1,383億元,比去年同期的虧損金額還多了151億元。

熟悉台電財報者解析,主要是本次電價調漲,700度以下民生用電依然「凍漲」,只有產業用戶低壓漲10%、高壓及特高壓漲17%;而今年景氣不佳,被漲電價的產業用戶沒有多用電,台電賺不到,反倒是民生電價凍漲,台電依舊吸收了民生用電的發電成本,形同賣1度電、賠1度電。

這也意味著,一旦台灣電力市場全面邁向自由化,電價一定會「足額反映」發電成本;那麼,全民準備好了嗎?

資誠會計師事務所再生能源服務主持會計師蔡亦臺表示,確實,台灣現行「電證合一」的綠電交易制度,讓中小企業購買綠電的交易成本是高的。但若推行「電證分離」的電力交易制度,代表台灣電力交易全面邁向自由化,那麼「電證分離」後的「價格」是什麼?恐怕是很大問題,這是台灣很特殊的狀況。

不過,蔡亦臺也認為,台灣現行的綠電交易制度還在初期發展階段,未來可能會漸漸朝向「電證分離」的市場交易制度,建立「電能交易平台」,但一切仍待市場成熟與法律完善。

最新more>

- 博恩脫口秀改「有趣的演講」拒繳「娛樂稅」26萬 薩泰爾打行政訴訟輸了

- 涉利用村民抗爭勒索綠能廠商 麥寮前鄉長蔡長昆「家中搜出270萬」收押禁見

- 內政部:大巨蛋辦活動與否 北市府應依主管權責決定

- 新竹棒球場覆土不合格、重啟採人工草皮方案 竹市府:統包商結構計算不符法規

- 傳中國官媒記者介入台灣政論節目 陸委會:將協同文化部查明

- 人力銀行:今年平均月薪4.7萬、年增幅5.4%「創十年新高」

- 談理想能源黃金比例 童子賢:非核家園恐讓台灣衰退

- 北韓又對南韓進行「糞氣球」攻勢 仁川機場一度停運

- 打擊綠能貪瀆不法 雲檢收押前鄉長、北檢約談前立委助理

- 網紅主委「志淵」涉毒遭逮捕 蚵子寮通安宮急聲明切割:個人行為

熱門more>

- 「已舉報台獨」唐綺陽爆被中國封殺 微博留言崩潰喊「不知穿啥」

- 23歲中國正妹YTR北車地下街「遭陌生阿伯襲胸」 驚險畫面全錄下:又加深不好回憶了

- 高雄網紅主委「志淵」遭爆涉毒被搜索 橋檢證實:現正釐清毒品來源

- 金智媛癱瘓東區交通優雅巡DIOR新店 放送飛吻點菜珍奶芒果冰

- 唐治平經紀人無力感嘆!「他不願就醫」覺得自己沒問題

- Dcard才剛收掉一個部門 3個月內驚傳再度裁員

- 遭控醫療疏失害網美「腸破留蜈蚣疤」 禾馨被起底藝人御用、掛號費全台最貴

- 不滿女友劈腿!令友人「痛扁丟山區」成白骨 2惡男判無期

- 輝達強彈台股多頭奮起! AI勇將鴻海、廣達目標價上看300元、400元

- 小S自爆「很久沒有」性生活 合照18歲女遭大S酸:比例很差