- 日籍男子遭中國指控從事間諜活動拘留逾3年 被重判12年有期徒刑

- 川普與沙烏地阿拉伯簽6000億美元大單 消息指美國考慮向沙國出售F-35

- 安啦?2拉美友邦官員出席北京中拉論壇 外交部:曾事先告知

- 中國關稅司宣布 14日中午起對美調降關稅至10%、為期90天

- 美國4月通膨低於預期 分析師警告可能是暴風雨前的寧靜

- 「棄保潛逃罪」今三讀 沈伯洋怒轟「亂立法」:才2條就錯6點

- 路透:川普的俄烏、中東2大特使合體 將赴土耳其參與俄烏會談

- 惡保母姊妹一審重判無期、18年! 剴剴網路媽媽群:制度改革不止步

- 中國房地產危機又一樁?實地集團董座遭限制出境

- 《核管法》三讀核三就續命?經濟部:依法停機 是否重啟要待社會溝通

- 仍有7人失蹤 泰國停止搜救震垮的審計署新大樓

- 立院三讀棄保潛逃有刑責最重再關3年 《刑法》增不法關說要被關

- 疫情中來自屏東的防疫物資與教宗良十四世結緣 醫師曝潘孟安成就善舉

- 哽咽稱老同學李文宗「被冤獄」! 柯文哲:你們只是要押我,其他先放走

- 立院三讀《核管法》延長核電廠年限 政院:無涉核三廠、無延役規劃

- 【反核返核2-1】《核管法》今天下午三讀過關 「返核」很簡單?

- 【反核返核2-2】核三最快16個月後可重啟? 核一延役審查經驗可借鑑

- 徐少東吸金22億突消失 檢方將發布通緝、通知外交部註銷護照

- 買樓浮報、不良債權涉弊 辜仲諒、張明田等遭重判! 中信金: 法院容有誤會 支持救濟

- 徐少東今開庭未到!原因曝光「恐誤以為將被羈押」 罵司法官:人渣

- 日籍男子遭中國指控從事間諜活動拘留逾3年 被重判12年有期徒刑

- 川普與沙烏地阿拉伯簽6000億美元大單 消息指美國考慮向沙國出售F-35

- 安啦?2拉美友邦官員出席北京中拉論壇 外交部:曾事先告知

- 中國關稅司宣布 14日中午起對美調降關稅至10%、為期90天

- 美國4月通膨低於預期 分析師警告可能是暴風雨前的寧靜

- 「棄保潛逃罪」今三讀 沈伯洋怒轟「亂立法」:才2條就錯6點

- 路透:川普的俄烏、中東2大特使合體 將赴土耳其參與俄烏會談

- 惡保母姊妹一審重判無期、18年! 剴剴網路媽媽群:制度改革不止步

- 中國房地產危機又一樁?實地集團董座遭限制出境

- 《核管法》三讀核三就續命?經濟部:依法停機 是否重啟要待社會溝通

- 仍有7人失蹤 泰國停止搜救震垮的審計署新大樓

- 立院三讀棄保潛逃有刑責最重再關3年 《刑法》增不法關說要被關

- 疫情中來自屏東的防疫物資與教宗良十四世結緣 醫師曝潘孟安成就善舉

- 哽咽稱老同學李文宗「被冤獄」! 柯文哲:你們只是要押我,其他先放走

- 立院三讀《核管法》延長核電廠年限 政院:無涉核三廠、無延役規劃

- 【反核返核2-1】《核管法》今天下午三讀過關 「返核」很簡單?

- 【反核返核2-2】核三最快16個月後可重啟? 核一延役審查經驗可借鑑

- 徐少東吸金22億突消失 檢方將發布通緝、通知外交部註銷護照

- 買樓浮報、不良債權涉弊 辜仲諒、張明田等遭重判! 中信金: 法院容有誤會 支持救濟

- 徐少東今開庭未到!原因曝光「恐誤以為將被羈押」 罵司法官:人渣

「誤信假新聞」是不是一種病?研究顯示:要達到對假新聞「群體免疫」有撇步

假新聞經由 2016 年的美國總統大選,展現了它強大而讓人驚懼的殺傷力,到了 2020 年美國總統大選,更讓大眾發現它不只是「錯誤的訊息」而竟是一種武器[1][2]。

另一方面,政府與民間認知到假新聞的危險與影響力,也誓言「打擊」假新聞,提出了不少對應的措施,如建立台灣事實查核中心供民眾查詢,或是開發 LINE 假新聞查證機器人「美玉姨」等。

在這段期間,科學家研究了許多偵測假新聞的方法[3],然而現實生活中,我們多半只感受到「有假新聞的存在」、「我們可以去某處查證是否為假新聞」,以及「時不時有人會出來澄清假新聞」。假新聞就如同傳染力強大的瘟疫,大部分的人對它不瞭解,卻又暴露在這個瘟疫中,不知不覺被它影響。

我們夠瞭解假新聞嗎?

要能夠了解假新聞,首先要知道它有哪些型態。一般而言,我們會認為假新聞就是「非真實」的新聞,是一種統稱。但真的是這樣嗎?

假新聞這個名詞最早由英文的「fake news」直接翻譯而來,名稱非常淺顯易懂,但用久了大家卻發現這個名稱有些地方容易讓人誤會。首先,在英文中,新聞「news」這個詞,就隱含了「真實」的意義,因此假新聞(fake news)一詞本身就存在矛盾,也因為如此,假新聞這個「俗名」之後就被正名為「不實資訊 /錯誤資訊(misinformation)」。

不實資訊包括不知道有錯而傳遞的訊息,以及刻意被傳播的錯誤訊息,其中刻意傳播的一類特別被稱為「虛假訊息(disinformation)」。

除此之外,我們現在也理解到,假新聞不一定是「假」的,而可能只是過時的訊息,也就是內容本身是真的,但卻是過去發生的事情。無論是哪一種不實資訊,在正確理解一件事情的過程中,都是極大的妨礙。

誤信假新聞是一種疾病?

早在 2010 年,《科學》(Science)雜誌網頁的新聞就曾經揭露,資訊的傳播與疾病的傳播模式有相似之處,都能快速的從接觸到的人一傳十、十傳百,如同社群網路一樣[4]。

但是與疾病傳播不同的是,我們發現,因為媒體平台會依照使用者的個人喜好,推薦類似的內容,造成接觸假新聞者持續接收假新聞,距離澄清新聞十分遙遠。

假新聞與澄清新聞的距離對大眾來說有多遠呢?

我們曾經統計台灣數個新聞閱讀網站在 2018 年四月到 2019 年一月的使用者網路足跡,發現所有的使用者中,只有 2.6% 曾經同時閱讀過假新聞跟相對應的澄清新聞,有高達 97.4% 的使用者在單一事件中只看過假新聞或者澄清新聞其中之一,也就是對於特定事件,大部分的人只看過單方面說法的報導[5]。

研究認為,接觸事件的面向被限縮,正是造成假新聞擁有巨大殺傷力的原因[6]。

而這還只是公開的新聞網頁瀏覽,可以想像若是在社群媒體之中,使用者間的關聯更強,資訊更限縮在同一個群體內,接觸的視野更受限的時候,「同溫層」將使得假新聞的問題越發嚴重。

近期社群媒體如 Twitter、Facebook 等注意到這個問題,也紛紛開始使用強硬的手段,將某些他們認為有爭議性言論的使用者停權或禁言,然而卻又引發了更重大的爭議:誰來定義「具有爭議性」、「偏頗」的言論?而取消使用者的發言權是否跨越了言論自由的界線?

更有甚者,具有強大力量的社群媒體採取了特定立場,是否可能圖利特定人士?

這些問題都非常值得關注。以上種種線索告訴我們,雖然我們知道「誤信假新聞」不真的是一種疾病,但是假新聞的傳播及影響,跟疾病現象非常相似,而這也啟發了我們可以從疾病的角度來思考假新聞的議題。

假新聞與疾病:以COVID-19為例

這一年(2020 年)以來,由於 COVID-19 全球疫情,造成生活巨大的影響與改變,假新聞在這一事件中也扮演了重要角色。經由觀察可以發現,許多假新聞影響了人們的行為,例如「喝酒精可以預防新冠病毒」的假新聞就造成許多人死亡[7]。

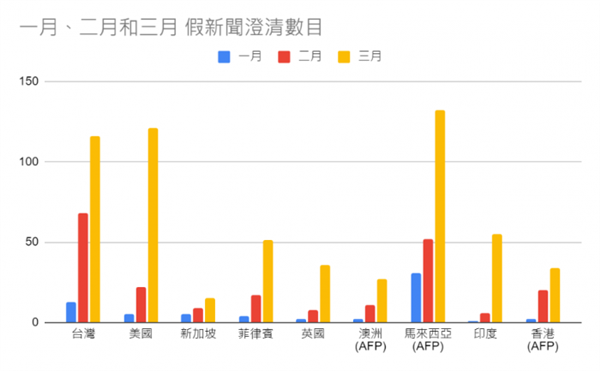

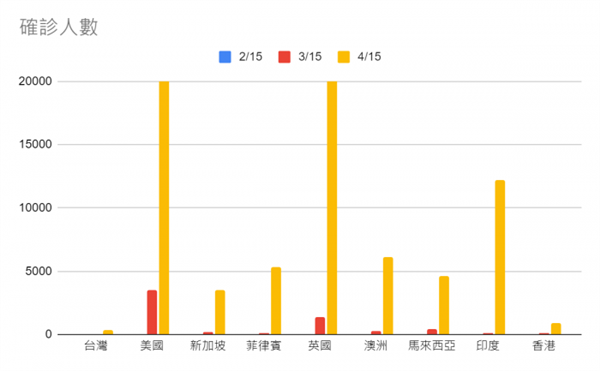

我們特別對 COVID-19 的假新聞感興趣,於是想經由統計,看看假新聞的數量與確診人數的關係,下圖顯示了各國的數據:

從這兩個圖我們可以發現,若比較各個國家的狀況,假新聞澄清的數量(圖一),與確診人數(圖二)有著正向變化的趨勢,這也顯示了兩者的「共現」關係。

我們可以猜測,可能是公權力處理假新聞的方式不對或能力不夠,就也拿不出好的方法處理性質很類似的傳染病問題;或者是大量的假新聞影響了許多人,使他們採取了不適當的防疫措施,造成疫情擴大。

然而無論如何,在沒有進一步證據時,我們不能說假新聞是新冠病毒快速傳播的原因之一,否則我們也會落入誤把共現關係上綱成因果關係的假新聞大陷阱。

其實有專治「誤信假新聞」的處方

目前大部分對於假新聞的處理方式,不外乎是偵測後刪除或是標註警告 (warning tag),兩者都是消極的處理方式,只處理內容本身,而並未對受內容影響的人們有任何幫助。

假新聞就算很快地被刪除,仍然有部份的人已經閱讀過該新聞,刪除本身無法對這些閱讀過假新聞的人採取任何補救措施;同樣地,標註警告的措施對於該新聞被標註前就看過的人來說,除非他們回頭看第二次的時候看到警示,否則也沒有任何幫助,然而重複看新聞的情況卻很少發生。

標註警示的好處是能夠提醒標註後才接觸到該新聞的人,同時也能夠使用較為軟性的警告性文字,例如「可能有」等字樣,於某些只是懷疑而尚未確認為假新聞的新聞上,避免可能的誤導。

然而,標註警告的方式,雖能起到提醒的功能,但卻不是幫助人們更好地辨識假新聞,而是在人們的心裡無差別植入了懷疑的種子。

我們的實驗發現,在標註警告的設定中,使用者雖較能察覺出假新聞的存在,但是也更常將正確的新聞誤認為假新聞,不只如此,因警示的存在,人們會變得懶得思考,認為沒有被標註警示者都是真實的新聞[8]。

換句話說,明顯的警告標示改變了使用者的閱讀環境,並進一步改變了他們的閱讀行為。

一篇篇地閱讀後找到假新聞,再將它標記出來,這樣的工作若由人來做,相當耗時耗力,原因是一個人一天能夠閱讀的新聞數量有限,再加上求證新聞是否為假需要找資料佐證,所花的時間遠超過閱讀內容的時間,因此效率很低。

近年來,人工智慧由於機器學習與深度學習的技術提升,又向前跨進了一大步,這些學習方法也被用於學習偵測假新聞。

只是,學術型的模型看起來雖可行,移植到不同的國家卻遇到不同的困難[9],使得偵測效果不如預期。再者,即使正確偵測出假新聞並且標上警示,送到讀者面前,讀者相不相信這是個假新聞還是個大問題。這也就是有名的「逆火效應」:當人們本身的立場不同時,會傾向只相信對自己立場有利的說法,而抗拒另一種說法 [10]。

在努力對抗假新聞的同時,我們必須時時提醒自己,送出正確訊息,不代表它會被接受。

找到假新聞只是開始,只有當讀者相信它真的是一篇假新聞,並且改變想法,才能算是成功傳遞了訊息。因此,「抵抗假新聞」不能只停留在電腦與資訊層面,還需要大量使用者的協助進行實驗,才能驗證效果。

一般而言,當一件事情有多種說法的時候,人們才會被迫選擇站隊,也才會開始思考最合理的解答,否則經常會直接接受唯一看過的說法。

要解決這個問題,一個方法是訓練思考方式,使其能夠破解假新聞中邏輯的謬誤,但是這個方法需要長期的訓練,使大眾能說明假新聞錯誤的地方;另一個方法則是給出更多面向的說法迫使人們思考,並選擇其中更正確的說法,相對之下較為容易且可行。

為了要提供多面向、正確、已經澄清的資訊給使用者刺激思考,並且避免警告標示所帶來的困擾,中央研究院的自然語言處理與情感分析實驗室,結合人工智慧技術,提出了「隱性的澄清新聞導引」。

當知道有使用者暴露在假新聞的危險之下(例如點閱了假新聞),無論此時假新聞是否仍然存在,導引模型將在接下來十次的閱讀行為中,依照使用者的興趣,在不對新聞作任何標記的情況下,於適當時機持續推播對應的澄清新聞讓使用者選擇閱讀。

我們在使用者實驗中發現,這樣的方式能夠達到與直接警示相同的正確資訊接收效果,但卻又能避免警示所造成的「疑神疑鬼」副作用。

「誤信假新聞」的群體免疫

劍橋大學的一群學者提出了一系列研究[10],他們將假新聞的傳播類比為疾病的傳播,並且將對抗假新聞的層級從「發現」與「治療」提高到「免疫」。

的確,長期而言當「疾病」影響很大,傳播範圍很廣的時候,只是「治療」並不能改善狀況。我們應該朝向「讓群眾免疫」的目標努力,也就是不再只是告知群眾哪些是假新聞,而是讓群眾自己能有更好的假新聞辨識能力,從而拒絕相信假新聞。

劍橋學者所提出的方法,是從教育角度出發,設計出一款遊戲,讓人們能夠在遊戲上練習辨識較容易分辨的假新聞,就像讓身體認識減毒或非活性病毒一樣,藉此將假新聞辨識技巧潛移默化給普羅大眾。

「免疫」在對抗假新聞上是一個新的概念,然而,劍橋學者提出的方法需要人們自發性的練習,「自發性」的方法,例如新聞查證網站,通常只在特定的群體上有效果。

用疾病的概念來說,就是「有病識感」的群體,才會主動前往尋求治療或其他更好的預防方法。

回應這個概念,我們正在研究如何讓人們在不需要做額外工作的前提下,只靠平常的瀏覽行為,由推送新聞的一端,改變那些可被選擇閱讀的新聞,就能夠讓使用者對假新聞有更強的分辨能力。

也就類似「送疫苗到家」的方法,期待讓更多人對假新聞「免疫」,從而彼此影響「停止傳遞」假新聞[11],互相澄清錯誤認知,最後成功達到群體對假新聞「免疫」的效果。

文章出處:新興科技媒體中心,本文獲授權刊登,未經同意請勿轉載

註釋及參考資料:

[1] Towers-Clark, C. (2019). “Unleashing New Weapons In The War On Fake News” Forbes.com, October 15, 2019.

[2] Bovet, A., & Makse, H. A. (2019). “Influence of fake news in Twitter during the 2016 US presidential election.” Nature communications, 10(1), 1-14.

[3] Zhou, X., & Zafarani, R. (2020). “A survey of fake news: Fundamental theories, detection methods, and opportunities.” ACM Computing Surveys (CSUR), 53(5), 1-40.

[4] Arnold, C. (2010). “Social Network Predicts Flu Spread.” Science News, September 15, 2010.

[5] Lo, K.-C., Dai, S.-C., Xiong, A., Jiang, J. & Ku, L.-W. (2021). “All the Wiser: Fake News Intervention Using User Reading Preferences.” In Proceedings of the 14th ACM international conference on web search and data mining. Demo paper.請參考此篇研究的影片說明。

[6] Sharma, K., Qian, F., Jiang, H., Ruchansky, N., Zhang, M., & Liu, Y. (2019). “Combating fake news: A survey on identification and mitigation techniques.” ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology (TIST), 10(3), 1-42.

[7] Daily Sabah (2020). “30 die after drinking pure alcohol to ward off coronavirus in Istanbul, 20 more hospitalized”, May 25. Retrieval Date: 2021/1/27

[8] Pennycook, G., McPhetres, J., Zhang, Y., Lu, J. G., & Rand, D. G. (2020). “Fighting COVID-19 misinformation on social media: Experimental evidence for a scalable accuracy-nudge intervention.” Psychological science, 31(7), 770-780.

[9] 編註:模型使用在不同的國家會有不同的困難,例如,不同國家的假新聞主題不同,新加坡有政策上的假新聞,但幾乎沒有主題為政治人物的假新聞;而中國則完全沒有政治相關的假新聞,另外,假新聞的寫作方式,在歐美國家與亞洲國家也有所不同。

[10] Garrett, R. K., & Weeks, B. E. (2013, February). “The promise and peril of real-time corrections to political misperceptions.” In Proceedings of the 2013 conference on Computer supported cooperative work (pp. 1047-1058).

[10] Roozenbeek, J., & Van Der Linden, S. (2019). “The fake news game: actively inoculating against the risk of misinformation.” Journal of Risk Research, 22(5), 570-580.

[11] Vo, N., & Lee, K. (2020). “Where Are the Facts? Searching for Fact-checked Information to Alleviate the Spread of Fake News.” In Proceedings of EMNLP 2020.

- 王文洋被爆包養嫩妹!交往始末曝光 女方起底「長相甜美」

- 快訊/百萬股民照過來!台積電宣布調高季股利至5元 9/16除息

- 生女喊是王文洋的!神秘「名媛」勒索320萬挨告 如今重病成植物人

- 【剴剴案宣判】創下虐童最高刑期!劉彩萱判無期、共犯劉若琳18年

- 週刊爆王文洋包養20歲嫩妹生下1子 女方提吿「認親」開價逾10億和解金

- 18歲女學生分手取「天竺鼠」遭男友刺死 她是校園風雲人物!曾任儀隊副社長

- 美財長:台灣提出了很好的貿易協議提案

- 活在恐懼中…高雄酒駕+砍人+浮屍5死6傷 民代批市長別裝睡:震怒沒用

- 王文洋恐栽嫩妹手上?砸八位數難封口 影音鐵證洩「親密往來」內幕

- 專機飛往香港!黃仁勳傳此時抵台 輝達總部選址有意設花博