快訊

- 賴清德稱「111釘孤枝」抹煞司法專業 黃國昌提邱義仁案嗆雙標:賴能你不能

- 精舍殺人只為「這件事」!作家王薀疑默許施虐「打死人」 被逮前1天還發臉書

- 賴清德首派韓國瑜出訪 黨政人士3面向分析:展現善意對外團結

- 總預算協商零進度!柯建銘再度冗長發言、藍委怒轟 韓國瑜無奈:明早繼續

- 僑委在美國掛五星旗又霸凌?徐佳青:國家認同沒問題僅私人糾紛

- 盼化解國會歧異 涉外人士:賴清德以行動展現朝野合作善意

- 經濟部拔河成功…產創條例10-1初審通過 投資抵減上限拉高至20億元

- 賴清德、韓國瑜「訪美行前咖啡會」明登場 跨黨派7位立委將隨行

- 從炒匯破產變成監守自盜的銀行員 三菱日聯女行員的雙面人生

- 僑胞狂檢舉!徐佳青證實:僑委會駐外人員欲幫中資人士偷渡進友邦

- 新聞切片/強推《憲訴法》全民都受害 削弱司法權釀行政立法大怪獸

- 10億女星酒駕「睡死路中」 警敲窗逮人影片曝光!急發聲明道歉

- 立院藍白大砍預算「剩3天可處理」 吳思瑤:黨團努力加強論述

- 春安勞檢啟動!洪申翰率隊直奔中華工程 揪12缺失、罰55萬元

- 尹錫悅將送往首爾拘留中心 今晚的羈押便當是…

- 馬斯克來救災!調動將交車的Cybertruck給國民兵作為臨時供電站

- 回應「釘孤枝」 賴清德:任何人都無法干預司法 「不能因判決不如意就抹煞」

- 遭騙入KK詐騙園區 中國中科院博士:逃跑被抓回打到下半身黑腫

- 【川普回歸-軍費篇】李文忠專訪/看懂川普「繳保護費」背後 提高軍售是助力不是壓力

- 旅日必備神卡台灣樂天Panda J卡來了! 衝刺發卡15萬張 還有新卡等上陣

【深度報導】私校頻整併、公校拼轉型 人社科系被逼著將往哪走?

2024-06-24 08:20 / 作者 吳尚軒 / 記者

私校頻整併、公校拼轉型 人社科系被逼著將往哪走?

黃昏來臨了嗎?成功大學歷史系日前破天荒地傳出申請入學招生掛零,校方一度宣稱是因為AI潮流衝擊,然而遭外界質疑,才坦言一部份是因為跟台灣大學、政治大學重榜嚴重;儘管是誤會,但這則消息,其實牽動了微妙的敏感神經,也就是廣泛人社領域科系面對的問題,已經從過去學生是否能與業界接軌,到近年轉變成科系本身直接的生存危機。

成功大學教務長沈聖智受訪時也強調,目前社會重理工、輕人文的氛圍,造成高中生一窩蜂選填理工科系,這是人文學科弱化的警訊,「成大歷史系的事情只是一個特例,但是它告訴我們,台灣的人文發展是不是應該做調整?」除了讓希望社會更重視人文社會科系以外,而科系本身也要思考改變,例如跟一些數位科技、資訊科技結合。

越來越迫在眉睫的壓力,讓公校開始思索轉型的同時,私立學校裡的系所整併、裁撤已經如火如荼展開。

半年前,世新大學中文系才傳出將於114學年度停招,引起社會一時矚目,而在同一時期,淡江大學也傳出將在114學年把西語系、法語系、德語系、俄語系合併為歐語系。

今年(2024)6月中,中國文化大學則傳出也將從114學年起,中文系文學組、文藝創作組學士班將整併。中國文學組主任賴昇宏在給教師的公開信中說明,此舉並非要打壓文藝組,而是在目前招生大環境下,「文學文藝都不可能獨存,不取消學籍分組,屆時兩組都會面臨裁併危機。」

當然,每一次的整併都會引起不滿。近期藝文組校友便發起連署抗議,呼籲不應讓文藝創作從文化裡消失;不過校方的回應也未退讓,除了重申併組完全依照程序、並未黑箱外,也指出在社會普遍不看好文組的前景下,併組是不得不的沉重考量。

文化大學藝文組校友發起連署,抗議整併規畫。翻攝網路

過去少子化對大專階段的衝擊,多聚焦在技專校院,包含因此退場的學校也多為技術學院、科技大學,比如南榮科大、稻江技術管理學院等,迄今已有14校退場;然而這幾年來,衝擊開始蔓延到一般大學,如位於中部地區的明道大學退場就是一例。

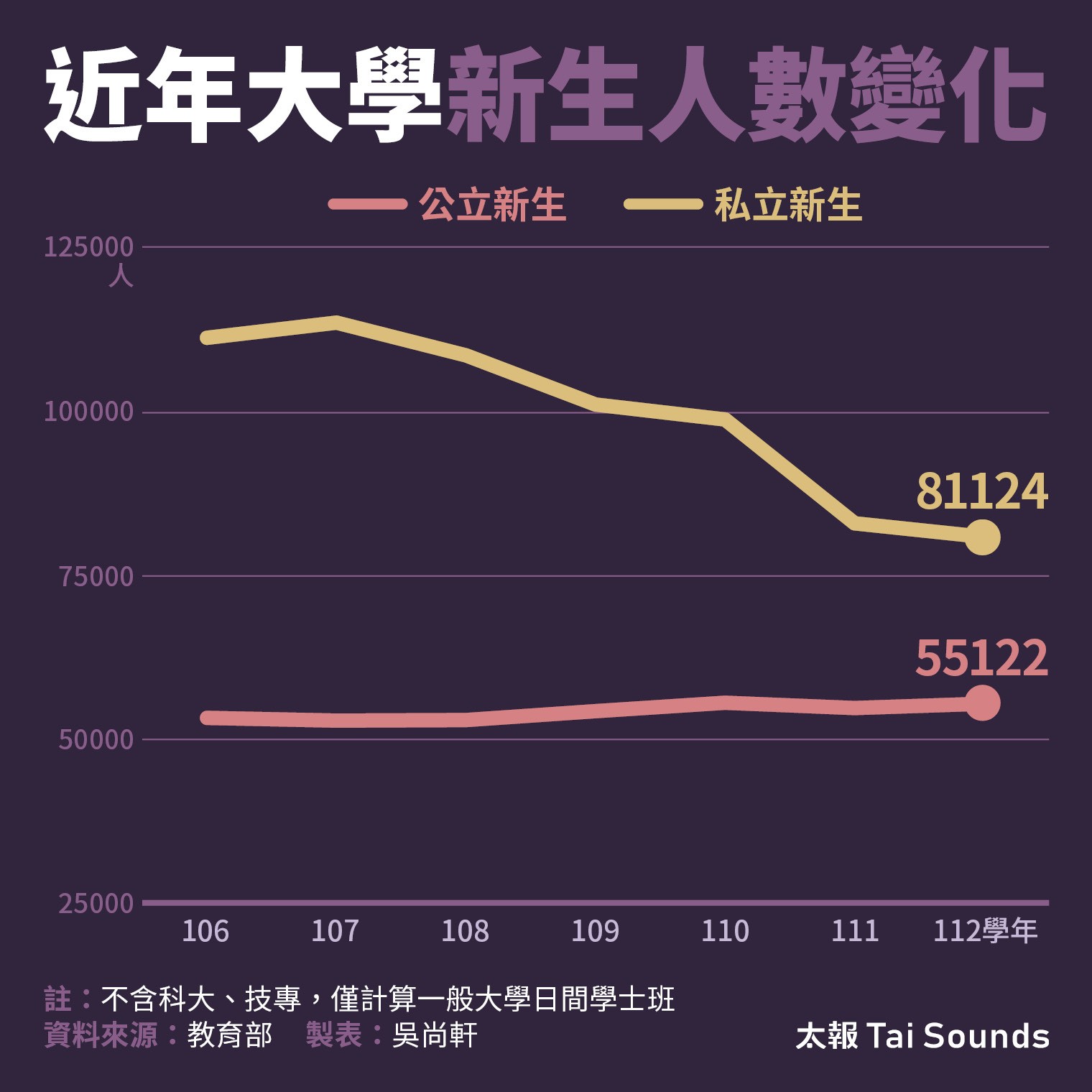

關鍵在於,私立大學的新生人數從2021年開始雪崩式跌落,跌破10萬關口,2022年更一口氣銳減1萬5000人,也造成該年度私校的普遍受到嚴重衝擊,文化、淡江等招生廣大的老牌私校,也出現上千缺額。

近年大學新生人數變化

如今3年過去,畢竟少子化趨勢未見緩和,缺額成千上百也變成稀鬆平常,系所的裁撤與整併始終暗潮洶湧,從每年放榜時一併公告的缺額最多校系也可一窺動靜,比如111學年分發放榜時,外語類科系受到最大衝擊,關鍵是學生、家長普遍認為不需要投注4年時間在語文上,而112學年則以管理類科系為缺額第一,原因是過去私校名額多,卻未因應少子化即時調整。

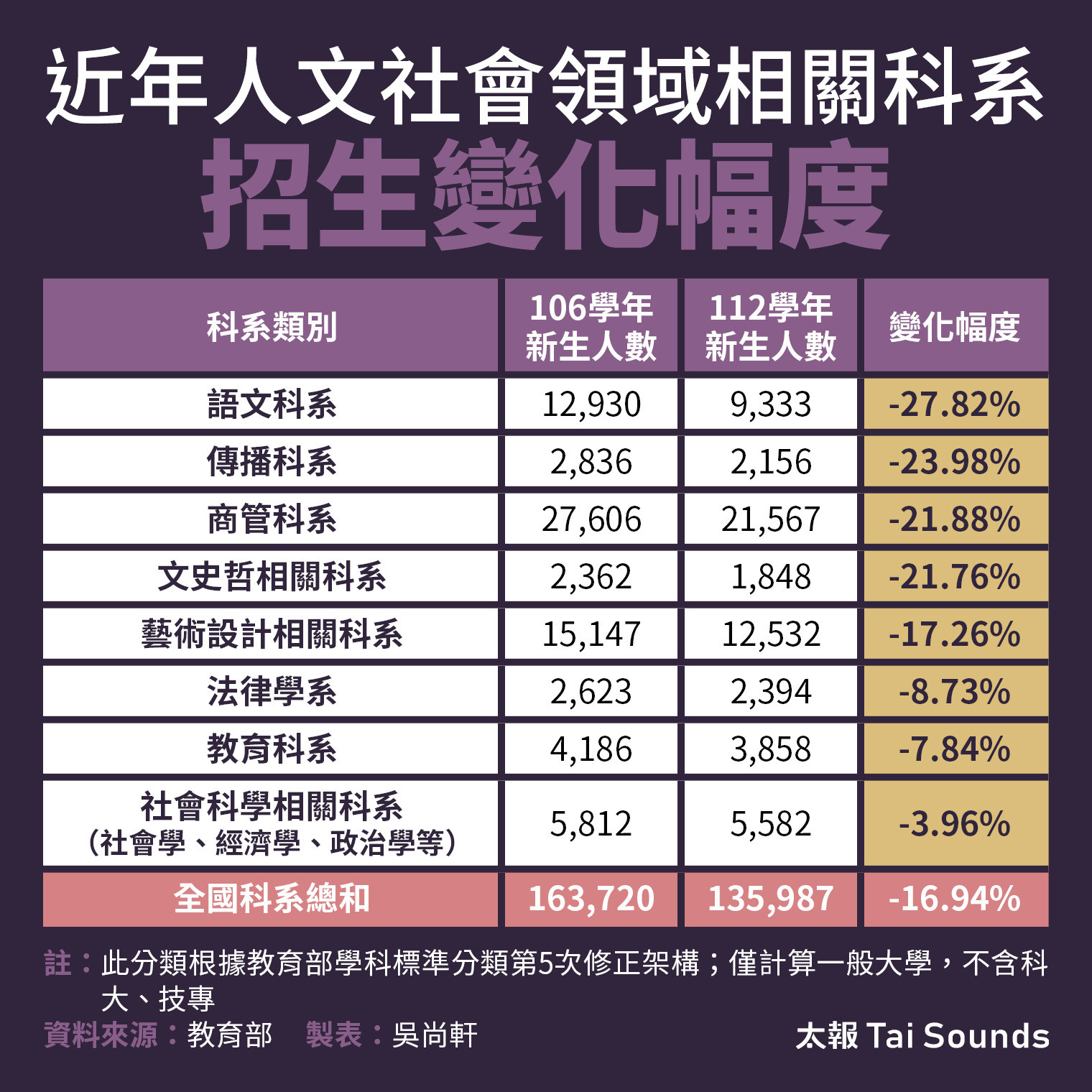

翻開統計,過去6年來全體大學新生減少約2萬7000人,減幅1成6,教育部分類下所謂的文組科系裡,語文、傳播、商管、文史哲類科系新生減幅都超過2成,受衝擊嚴重,加上社會印象,不難想見,為何相關科系的生存危機頻頻引發議論。

近年人文社會領域相關科系招生變化幅度

不過從整體社會而言,或許尚不至於悲觀。台灣師範大學國文系副主任徐國能認為,其實台灣相對來講非常重視人文學科,整體社會上對文學、歷史、藝術的關注和投入資源並不少,各縣市都有文學獎、大量的藝文活動,社會對於人文是有期待的,尤其相較於香港、新加坡,台灣的基礎是好的,「所以真正問題還是少子化。」

從科系存續、經營來說,徐國能認為,目前來說未來前段公立大學依然可以維持科系存續,但在私校部分,可能就需要因應和思考,若仍要以系所的形式存在,可能需要開設比方說教育學程等來搭配,系所的主體性仍然存在,但可以學程方式增加學生能力。

他也認為,雖然學生減少,但反倒可以將教學資源結合得更精緻,「以前一班40、50人很難實習,現在10、20人反倒可以」,也可以跟企業合作,讓學生大二、大三開始有實習經驗,甚至未來有機會直接轉為正式員工,這些都會對高中畢業生有吸引力,「所以招生員額固然可以減少,但怎麼回應,搭配和產業的融合,這是人文領域教育者要去思考的。」

暨南大學中文系近年開始結合出版、補教、影音的課程。圖為中文系上課情形,翻攝臉書

暨南大學副校長曾永平也舉例,像暨南中文系也在進行數位轉型,其實現在像工業設計等領域,都需要人文素養和美學的加入,人文能力結合科技也是未來的方向,此外系所也可以連結企業、民間資源,企業有資源想解決社會問題,但往往無法找到方向,這正是大學可以提供的,未來要思考透過學校育成中心的資源、組成跨學科的團隊,增加人社背景學生的競爭力。

奇異果創意總監劉定綱,本身也是台師大兼任助理教授,腳跨校園與業界的他也有類似觀察,他指出,如今其實除了少數頂尖大學外,大多公立學校也會希望人社相關系所思考未來招生策略、定位,尤其如今大學生對未來出路、能力能否實際應用非常關注,這些都讓系所感受到壓力,當然各校有的系熱烈討論轉型,也有的認為事不關己,「但可以看到壓力越來越大,有點被迫調整。」

他認為,目前科系遭逢的轉折是本質轉變,教學的方式從以系所為核心,改變為以學生或社會、產業的需求為核心,比方說學生可能想投入影視產業、寫劇本或當配音,人文學科要思考的是課程、師資能否服膺學生的想像,「這裡面一定會有摩擦和衝突。」

劉定綱也指出,可以想見在這個趨勢下,未來會有更多業師、兼任教師透過學程的方式加入,如何跟系所搭配,既重視學科主體也重視應用就很重要,其實現在包含不分系、不分學院,或要求學生要實習、寫產業論文等規劃都是朝此方向前進,而現在的創新規劃,未來可能都變成常識。

也在大學授課的奇異果創意總監劉定綱認為,學校與民間結合的合作模式是未來趨勢。翻攝臉書

而就此他也憂心指出,面對更需要彈性、與民間結合的合作模式,目前高等教育的法規、體制其實難以跟上,舉例來說,大學兼課的費用已經20年沒有調整,目前的待遇其實難以吸引產業裡有能力、地位的人來兼課,而若想以專任教師資格聘請這些人,又必須符合大學升等等規則,種種情況都會減少他們與大學合作的意願,這也會是未來的挑戰。

面對眼前趨勢,一位不願具名的私校校長則告訴記者,除了拼轉型以外,不少人都還在觀望今年上路的3.5萬元私校學費補助,到底會有多少影響,目前只是階段性的招生結束,「不到最後沒人敢說得準」,何況就算最後止跌回升,能否補齊過去的缺口也是隱憂,在整體趨勢好轉以前,科系裁撤與整併恐怕只會繼續。

最新more>

- 賴清德稱「111釘孤枝」抹煞司法專業 黃國昌提邱義仁案嗆雙標:賴能你不能

- 全台最大「寶可夢卡」偽造產業鏈被抄了 任天堂怒告侵權3億元

- 放棄京華城爭議容獎20%?鼎越:避免社會資源浪費 將依北市府會議結論處理

- 謝龍介稱「綠營沒人要貼賴清德春聯」 林俊憲曬照「光速打臉」:多出門看看

- 精舍殺人起因只為「這件事」 王薀疑默許施虐「打死人」被逮前1天還發臉書

- 賴清德首派韓國瑜出訪 黨政人士3面向分析:展現善意對外團結

- 總預算協商零進度!柯建銘再度冗長發言、藍委怒轟 韓國瑜無奈:明早繼續

- 車床夾住工人「噴血不治」 台南爆驚悚工安意外

- 國民黨不滿《聽海湧》提議刪公視23億預算 醫:戒嚴真的回來了

- 僑委在美國掛五星旗又霸凌?徐佳青:國家認同沒問題僅私人糾紛

熱門more>

- 30男女性交易 百萬網紅「小姐愛吸弟」被逮捕

- 藝人李威被約談、作家王薀收押 精舍「殺人推屍」影片曝光

- 4女服侍1男!網紅奈奈子認了泡湯是真的 駁「揪姊妹」:我被網暴了

- 這次來真的!《黑暗榮耀》秀美胸不夠看 車珠英新戲「全裸床戰」收視飆冠軍

- 遭主管性侵離職「積蓄被騙光」還成被告 麥當勞少女獲不起訴

- 房東斷電聞惡臭 驚爆「冰箱藏屍」!小三逼婚遭謀殺

- 女優石川澪下架盜版成人網 MissAV反擊嗆:妳的影片全免廣告

- 精舍住持殺人案重大突破 幕後藏鏡人暢銷書作家王薀收押 藝人李威也牽連

- 性愛趴7男4女激戰留294保險套 「美食網紅」在場!是警反詐代言人

- 麥當勞突取消美樂蒂聯名活動 驚爆日本三麗鷗收「這封信」